প্রথম অধ্যায়

সে ছিল অন্য একটা কলকাতা। সত্তর পঁচাত্তর বছর আগেকার কথা, "পথঘাট সব সরু সরু, রাতে জ্বলে গ্যাসের বাতি আর তেলের বাতি। বিজলীর তখনো চল হয় নি, লাইনের ওপর দিয়ে ঘড় ঘড় করে বিরাট ঘোড়ায় টানা ট্রামগাড়ি চলে। সে এক দেখবার জিনিস। রোদ বৃষ্টি বাঁচাবার জন্য ঘোড়ার মাথায় টুপি পরানো, তার ওপর দুটো ছ্যাঁদা দিয়ে ঘোড়ার কানদুটো বেরিয়ে রয়েছে। লোক বোঝাই ভারী গাড়িকে দুটো ঘোড়ায় আর কদুর টানবে, কিছুদূর গিয়েই তাই থামতে হয়, ঘোড়া বদল করতে হয়। মোটর-বাস্ কেউ চোখেও দেখে নি, ট্যাক্সি নেই, এবাড়ি ওবাড়ি যেতে হলে সবাই ছ্যাকড়া-গাড়ি চড়ে, নয় তো পুরুষরা হেঁটে যায়, মেয়েরা চাপে পালকি। কনুই দুলিয়ে দুলিয়ে ষন্ডা ষন্ডা পালকি বেহারারা, হাঁই-হু'ই করতে করতে, দেখতে দেখতে গলি পেরিয়ে গন্তব্যস্থানে পৌছে, একেবারে অন্দরের উঠোনে পালকি নামায়।

দুপুরবেলায় পথঘাট নিঝুম, ঝাঁকা মাথায় চুড়িওয়ালা হেঁকে যায়- বেলোয়ারি চুড়ি চাই, বালা চাই? সন্ধেবেলায় কুলপি বরফওয়ালার, বেলফুলওয়ালার গলা শোনা যায়। আরেকজন ডাকে-সাড়ে বত্রিশ ভাজা! -বত্রিশ রকম শস্য, নারকেল ইত্যাদির সঙ্গে আধখানা শুকনো লঙ্কা ভেজে এই উপাদেয় সামগ্রীটি তৈরি হয়।

তখন দিন-কালই ছিল আলাদা, বড়লোকরা বড়-বড় জুড়ি-গাড়ি চড়ে সন্ধেবেলায় গড়ের মাঠে কিম্বা গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে যেতেন।

ফ্যাসানেবৃন্ধ ছোকরারা অনেকে এক ঘোড়ায় টানা টষ্টম্ গাড়িও হাঁকাতেন তবে মোটর গাড়ি খুব আধুনিক, খুব সাহসী দু-চারজনা আনালেন আরো কিছুদিন পরে। অবিশ্যি বিলেত অ্যামেরিকাতেও তো তার খুব বেশিদিন আগে মোটরগাড়ি তৈরি হয় নি।

এই পুরোনো কলকাতার উত্তর দিকে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের তেরো নম্বরের বাড়িটা ছিল প্রকান্ড তিনতলা একটা লালচে রঙের দালান। বহু লোকের সেখানে বসবাস, সবাই ভাড়াটে, তার মধ্যে একটা মেয়েদের স্কুল আর বোডিং পর্যন্ত রয়েছে। স্কুলটার নাম 'ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়', ছোট-ছোট ছেলেরাও নীচের ক্লাসে পড়ে, আর যেই-না বিকেলে স্কুল ছুটি হয়, যে যার জল খাবার খেয়ে বাড়ির মস্ত ছাদে উঠে সে যে কি দারুণ দাপাদাপি, হুটোপুটি, লাঠি নিয়ে এ ওকে তাড়িয়ে বেড়ানো, কানামাছি, কিৎ কিৎ সে আর বলে শেষ করা যায় না।

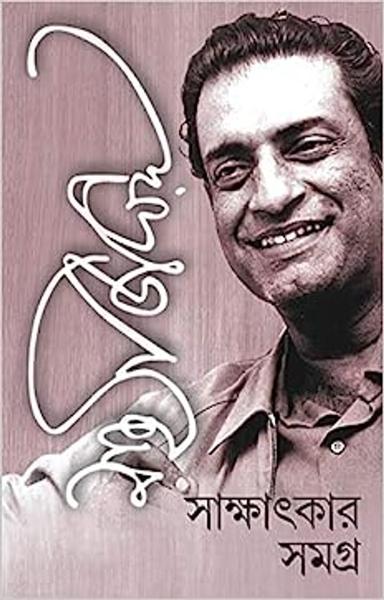

ঐ বাড়ির দোতলায় একজন আশ্চর্য মানুষ থাকতেন, ফরসা সুন্দর চেহারা, কালো কোঁকড়া দাড়ি আর সমস্ত দেহ থেকে ঝরে পড়ছে এমন একটা সুষমা, যে দেখছে সেই মুগ্ধ হচ্ছে। মানুষটির নাম ছিল উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। আর শুধু সুন্দর চেহারা কেন, ওরকম গুণী লোকও সচরাচর দেখা যায় না। যেমন ভালো ছবি আঁকতেন, তেমনি চমৎকার বেহালা বাজাতেন আর কলমটি তুলে ষেই-না ছোটদের জন্যে লিখতে শুরু করতেন, অমনি কলমের আগা দিয়ে মধু ঝরত। যে-কোনো দেশে এ ধরনের মানুষ কালে-ভদ্রে এক জাধটা জন্মায়। ওদিকে বৈজ্ঞানিক প্রতিভাও ছিল অদ্ভুত, ছবি তুলে ও ছবির বুক তৈরি করে দেশে-বিদেশের ছবি ছাপার জগতে যুগান্তর এনে দিয়েছিলেন।

একটা সময় ছিল যখন, কলকাতায়, আর শুধু কলকাতায় কেন, সারা বাংলাদেশের বাইরেও যেখানে যত প্রবাসী বাঙালী ছিলেন, তাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা সবাই আশ্চর্য মানুষটির নাম জানত। প্রতি মাসের গোড়ায় কবে তাঁর নিজের হাতে আঁকা ছবি দিয়ে মোড়া 'সন্দেশ' পত্রিকাটি এসে পৌছবে তার জন্যে তারা পথ চেয়ে থাকত। তবে এ-সব অনেক পরের কথা, ততদিনে তেরো নম্বরের বিশাল বাড়িখানি ছেড়ে দিয়ে উপেন্দ্রকিশোর অন্য জায়গায় উঠে গেছেন। কিন্তু ছোটদের সুন্দর ছবি দেওয়া বই লেখার চিন্তা, তাদের জন্য ভালো একটা কাগজ বের করার স্বপ্ন, দানা বেঁধেছিল ঐখানে। সারা বাড়ি জুড়ে ছোট ছেলেমেয়েদের গলার শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে যেত। স্কুলের ছেলেমেয়েরা তো ছিলই, তার উপরে উপেন্দ্রকিশোরের নিজের বাড়িতেও বেশ কয়েকজন ছিল, আবার এদিক ওদিক থেকে আরো কজনা জুটে তাদের সংখ্যা আরো বেড়ে গেল। তিনতলায় থাকতেন উপেন্দ্রকিশোরের স্বস্তুরমশায়, সেকালের নাম করা তেজী সমাজসেবক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর বিখ্যাত দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, যিনি ভারতের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট তো বটেন, তার উপর প্রথম পাশ করা মহিলা ডাক্তারও। এমন-কি, সেকালে যখন খুব কম লোকই বিলেত যেত, তিনি সে সময়ে একলা সেখানে গিয়ে খেতাব নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর ছিল ঘর ভরা ছেলে মেয়ে। উপেন্দ্রকিশোরের বাড়ির ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে মামা মাসি হলেও, খেলাধুলোর অন্তরঙ্গ বন্ধুও তারা।

সত্যি কথা বলতে কি, বাড়িটাতে যেন সব সময় একটা শিশুদের মেলা লেগে থাকত। সামনেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির, মাথ মাসে সেখানে উৎসব হয়। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যও একটি বিশেষ দিনে বিশেষ ব্যবস্থা থাকে, সেদিন তারা দলে দলে রাস্তা পার হয়ে তেরো নম্বরের মস্ত ছাদে সারি সারি পাত পেড়ে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করত। সারা বাড়িতে একটা আনন্দের হাওয়া বইত।

ঐ বাড়িটার একটা বিশেষত্ব ছিল। সেখানে অনেকগুলি পরিবার এসে বাসা বেঁধেছিল, যারা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়েছে বলে আত্মীয়- স্বজনরা তাদের ত্যাগ করেছিল। এ ধরনের লোকদের ভারি একটা মনের বলিষ্ঠতা থাকে, তাঁরা যেটাকে সত্য বলে জেনেছেন, তার জন্যে করতে পারেন না এমন কাজ নেই। টাকা-পয়সার লোভ তাঁদের কাছে ঘেঁষতে পারে না। নিজেরা যেটাকে বিশ্বাস করেন, পাঁচজনের কাছে তাকে প্রকাশ করবার সাহস তাঁদের থাকে, যদিও তাঁরা ভালো করেই জানেন এর জন্যে তাদের নিন্দার গ্লানি সইতে হবে, হয়তো সত্যিকার বিপদেও পড়তে হতে পারে। যে জিনিস না চাইতেই পাওয়া যায়, সে যত ভালোই হোক-না কেন, তার মূল্য খুব বেশি হয় না। কিন্তু যার জন্য সারা জীবন খাটতে হয়, ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, দুঃখ বরণ করতে হয়, তাকে অবলম্বন করেই মানুষের মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়ে ওঠে। ঐ বাড়িটার বাসিন্দাদের মধ্যেও এইরকম মনষ্যত্বের বিকাশ দেখা যেত। তখনকার সময়টাই ছিল ঐরকম। সেটা ছিল পুরোনো অকেজো নিয়ম ভেঙে ফেলে দিয়ে, বুদ্ধির আলোতে উজ্জ্বল নতুন একটা জীবন- যাত্রাকে প্রতিষ্ঠা করার যুগ। বিলেতে তখন মহারানী ভিক্টোরিয়া রাজত্ব করছেন, ভারি ধর্মভীরু মহিলা ছিলেন তিনি। তখন ভারতবর্ষও ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটা অংশ, সেখানকার চিন্তাধারার ঢেউ এসে আমাদের দেশেও লাগত।

বিলেতেও যেমন সেই সময়ে একসঙ্গে অনেকগুলি আশ্চর্য প্রতিভাবান মনীষীর দেখা পাওয়া গিয়েছিল, যাঁরা চিন্তার স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্যে প্রাণ দিতে পারতেন, আমাদের দেশেও ঠিক তাই হয়েছিল।

একদল লোক প্রাচীন হিন্দুয়ানিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন। অন্য দিকে ইংরিজি নিয়মে শিক্ষিত অতিশয় গুণী একদল যুবক পুরোনো ও দিশি যা-কিছু সব দূর করে দিয়ে, দেশে একটা নকল ইংরেজিয়ানা খাড়া করতে চাইতেন। মাঝখান থেকে দেশটার যে কি সর্বনাশ হত বলা যায় না, যদি কয়েকজন স্থিরবুদ্ধি স্বার্থত্যাগী দেশপ্রেমিক, দেশের যা ভালো, ভারতের যে-সব সুন্দর প্রাচীন আদর্শ তার সঙ্গে বিদেশের আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষার একটা মিল ঘটিয়ে না দিতেন। এদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো নিষ্ঠাবান হিন্দুও 'ছিলেন, রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী ইত্যাদি আরো অনেকে ছিলেন, যাঁরা হিন্দু সমাজের প্রাচীন গন্ডীর মধ্যে বাঁধা থাকতে পারেন নি। এঁরা সবাই চেয়েছিলেন দেশে শিক্ষার বিস্তার হোক, মেয়েরা লেখাপড়া শিখুক, খুব ছোট মেয়েদের বিয়ে দেওয়া বন্ধ হোক, ছেলেমানুষ বিধবাদের কাজকর্ম শেখানো হোক, তাদের আবার বিয়ে দেওয়া হোক, জাতিবিচারের নিষ্ঠুরতা কমুক, ধর্মের নামে অন্যায় কাজ বন্ধ হোক।

যাঁরা সমাজের নেতা, তাঁদের পিছনে একদল নিষ্ঠাবান ত্যাগী কর্মী না থাকলে, এ-সব কাজে সাফল্য লাভ করা বড় শক্ত। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর জামাই উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং অনেকে ছিলেন এই ধরনের কর্মী। এখন আমরা বাংলাদেশের যে রূপটি দেখছি তার অনেকখানির জন্যই আমরা এই ধরনের মানুষদের কাছে ঋণী। আর বাংলার ছোট ছেলেদের তো কথাই নেই, রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথের মতো এ রাও তাদের একটা নতুন পৃথিবীর পথ দেখিয়েছিলেন। আজ থেকে একশো বছর আগে পূর্ববঙ্গে ময়মনসিংহ জেলায় মসূয়া নামের গ্রামে, ২৭শে বৈশাখ উপেন্দ্রকিশোর জন্মেছিলেন। ইংরিজি তারিখ ছিল ১০ই মে, ১৮৬৩ সাল। সেদিনটার

আধুনিক বাংলা তখন গড়ে উঠেছে, বাংলার ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সমাজ ধীরে ধীরে একটা বিশেষ রূপ নিচ্ছে, তার জন্য বহু গুণী কর্মীও দেখা দিচ্ছেন, সমস্ত দেশ জুড়ে যেন একটা নতুন জীবনের জোয়ার এসেছে, ভারতবর্ষ বিংশ শতকের জন্য তৈরি হচ্ছে। সৌভাগ্যবশত এইরকম আওতায় উপেন্দ্রকিশোরের সমস্ত জীবনটা কেটেছিল। তবে তার গোড়াপত্তন হয়েছিল তখনকার হিসাবে কলকাতা থেকে অনেক দূরে নদী-নালায় ভরা, আম-কাঁঠালের বনে ঢাকা, শ্যামল সবুজ একটা গ্রামে, যেখানে কলকাতায় নব্য জীবনের হাওয়া পেঁৗছত একটা লোকের মুখে শোনা গল্পের মতো। কলকাতা থেকে যেতে রেলে, স্টিমারে, নৌকোতে হাতিতে চেপে লাগত তিন দিন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ময়মনসিংহ জেলায় ঐ মসূয়া গ্রামটি ছিল বড়ই সুন্দর। লোকে তার নাম দিয়েছিল বড় মসূয়া, আদি মসূয়া ব্রহ্মপুত্র নদীর বানের জলে ভেসে গেলে পর সেখানকার কায়স্থ বাসিন্দারা কিছুটা দূরে উঁচু জায়গা দেখে, নিজেদের কেনা জমিতে বড় মসূয়ার পত্তন করেছিলেন। যে দিকে তাকানো যায় সেখানে আম কাঁঠালের ঘন বন, মাছে ভরা বড়-বড় পুকুর। যতদূর চোখ যায়, ছিছিপে বাঁশঝাড়গুলো আকাশে যেন পাতার জালি কেটে রাখত। চারি দিকে নদী নালার অন্ত নেই, বর্ষা- কালে জলে জলে সব টইটুম্বুর। ব্রহ্মপুত্র নদী আগে উপেন্দ্রকিশোরের পূর্বপুরুষদের বসতবাড়ির গা ঘেঁষে বইত। তার পর সরে গিয়ে মাইল দেড়েক তফাতে চলে গেল নদীর স্রোত। ব্রহ্মপুত্রের বিশেষত্বই এই, আজ এখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, কাল অন্য দিকে পাড়ি ভেঙে নদীর গতি বদলে গেল, সেখানকার বাড়ি ঘর নদীর নীচে তলিয়ে গেল।

ভারি উর্বরা জায়গাটি। একেবারে আসামের দক্ষিণে কাছাড়ের পাহাড়ের গা ঘেঁষে, কোনো কোনো জায়গা সমতল, কোথাও বা এবড়ো থেবড়ো, পাথরে। ওখানকার সোনামুগের ডাল, লাল লাল গোল গোল আলু আর পাকা আনারসের খ্যাতিও কম ছিল না। ওদিকে ঘন বনের অভাব ছিল না, বাঘ আর বুনো শুয়োরের কত গল্পই যে শোনা যেত। যেমন তেমন নেকড়ে কিম্বা চিতাও নয়, ডোরা কাটা আসল বাঘ, সুন্দর- বনে যেমন দেখা যায়।

ময়মনসিংহ হল গিয়ে গানগঞ্জের দেশ। গাইয়ের দল যেমন গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে মহুয়ার আর চন্দ্রাবতীর দুঃখের গল্প গেয়ে বেড়াত, তেমনি ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েরা কত যে বাঘের গল্প শুনত আর বন্ধ দরজার বাইরে দূরে সত্যি বাঘের হুঙ্কারও কত সময় তাদের কানে আসত। ছোট- বেলায় উপেন্দ্রকিশোরও এইরকম কত বাঘের সত্যি গল্প শুনতেন কে জানে।

ভারী তেজী বংশ ওদের, একবার নাকি সম্পর্কে ওঁর এক ঠান্- দিদির বাছুরকে বাঘে ধরেছিল একেবারে বিকেলবেলার পরিষ্কার আলোয়। ঠান্দিদি লোক দিয়ে বাড়ির গাছ থেকে নারকেল পাড়া- চ্ছিলেন, তখুনি বাড়ি ফিরেছেন, হাতে ঝুলছে একসঙ্গে বাঁধা দুটো বড়- বড় ডাব। কে যেন এসে খবর দিল তেঁতুলতলায় ঠানদিদির নতুন বাছুরকে বাঘে ধরেছে।

আর যাবে কোথায়! আশে পাশে মাইনে করা দু-একজন কাজের মানুষ ছাড়া কারো সাড়াশব্দ নেই, ঠানদিদি ডাব হাতে একাই ছুটলেন তেঁতুলতলায়, বাহুর ছাড়াতে। সেখানে গিয়ে দেখেন বাঁধা বাছুরের ঠাং ধরেছে বাঘে, অমনি ডবল-ডাবের বাড়ি খেয়ে বাঘের চক্ষু ছানাবড়া! ঠান্দিদি তাকে বে-ধড়কা পিটে যাচ্ছেন সোঁটা দা কুড়ুল নিয়ে মেলা লোকজন ততক্ষণে খবর পেয়ে লাঠি এসে বাঘের দফা শেষ করল।

এইরকম কত গল্প যে শোনা যেত। একরকম বলা যেতে পারে ও দেশের লোকদের সেকালে বাঘের সঙ্গেই ঘর করতে হত। লোকের থাকবার বাড়ির ঘরগুলো হত আলাদা আলাদা, একটা থেকে আরেকটায় যেতে ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোন পেরিয়ে, তবে অন্য ঘরের দাওয়ায় গিয়ে উঠতে হত। কত সময় সন্ধ্যার দিকে ঘরের মধ্যে লোকেরা আটকা পড়ে যেত, বাইরে বেরুবার জো নেই, বাঘ দেখা গেছে, কিম্বা বাঘের কাশি শোনা গেছে। হয় তো পাড়ার কোনো বাড়িতে পাশা খেলার আড্ডা বসেছে, পুরুষরা সেখানেই আটকা, হাঁক দিয়ে বাড়ির মেয়েদের সাবধান করে দিচ্ছেন, তোমরা দরজা বন্ধ করে থেকো, বাঘ বেরিয়েছে। বাঘ না যাওয়া পযন্ত কারো পথে বেরুবার জো নেই।

আরেকটা গল্প শোনা যেত রায়বাড়ির চাকর যামিনীদার শ্বশুর আড্ডায় বসে খুব গাঁজা খাচ্ছে। সন্ধে হয়েছে, ঘরের দরজা বন্ধ, এমন সময় বাইরে খক্ করে বাঘের কাশি। চারি দিকে অমনি দুদ্দাড় দুম- দাম যে যার কবাট আঁটিছে। একজন এয়ার বললে, সাহস কেমন বুঝি যদি বাঘটাকে কেউ তাড়িয়ে গাও পার করে দিয়ে আসে।

গাজার ঘোরে যামিনীদার স্বশুর বলে উঠল, "আলবৎ পারুম, এ আর এমনডা কি।" এই-না বলে, ঘরের কোণে ডাল পাতা সুদ্ধ একটা কাঠ পড়েছিল, সেইটেকে হাতে তুলে, হারে-রে-রে, বলে মাটিতে আছাড় মারতে মারতে একেবারে দড়াম্ করে দরজা খুলে বাইরে। বাঘের তো চক্ষুস্থির। এ আবার কি নতুন জানোয়ার। অমনি লেজ তুলে পলায়ন।

যামিনীদার স্বশুরও ঐরকম চ্যাঁচাতে আর গাছ আহুড়াতে আহুড়াতে গাঙ পযন্ত গিয়ে, মনের আনন্দে গাছটাকে কাঁধে ফেলে, গান গাইতে গাইতে ঘরে ফিরছে। গান শুনে বাঘ কিন্তু ফিরে দাঁড়িয়েছে। আরে! এ তো তবে সামান্য একটা মানুষ। অমান লম্বা-লম্বা লাফ দিয়ে বাঘ তার পিছু নিয়েছে। সেও প্রাণের ভয়ে গাছ ফেলে পাঁই পাঁই ছুট। কোনোরকমে ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দেওয়া হয়েছে, আর বাঘও এসে দরজার উপর পড়েছে। অনেক কষ্টে সে যাত্রা সবাই প্রাণে বাঁচল।

এই ধরনের ঘটনা হামেশাই শোনা যেত, কলকাতার শিক্ষিত সভ্য আবহাওয়ার থেকে এর কত তফাত। তবে চিরকাল ওদের পূর্বপুরুষরা মসুয়ায় থাকতেন না। প্রায় চারশো বছর আগে ওঁদের বাড়ি ছিল পশ্চিমবাংলার নদীয়া জেলার চাকদহ গ্রামে। তখনকার কথা খুব বেশি একটা জানা যায় না, যতদূর মনে হয় ১৪৮০ থেকে ১৬০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে রামসুন্দর দেব বলে উপেন্দ্রকিশোরের একজন সাহসী পূর্বপুরুষ, হয়তো আর্থিক উন্নতির আশায় কিম্বা দেশ দেখার ইচ্ছায়, যে কারণেই হোক, দেশ ছেড়ে পূর্ববাংলার দিকে যাত্রা করলেন! আর তিনি দেশে ফেরেন নি।

অবিশ্যি ঐ চাকদহ জায়গাটাও ওঁদের আদি বাসভূমি ছিল না। বহুকাল আগে, কবে কারো জানা নেই, ওরা বর্তমান বেহার অঞ্চল থেকে এসেছিলেন, তখন ওঁদের পদবী ছিল 'দেও'। জাতে ওরা ছিলেন দক্ষিণ রাড়ী কায়স্থ। 'দেও' বাংলায় দাঁড়াল 'দেব'।

রামসুন্দর দেব যখন পূর্ববাংলার সেরপুর গ্রামে এসে পৌঁছলেন, তখন বারো ভূইয়ার একজন, স্বনামধন্য ঈশা খাঁর খুব বোলবোলা। পূর্ব- বাংলার যে বারোজন জমিদার মোগল শক্তিকে প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করেছিলেন, ইনি ছিলেন তাঁদের একজন। দিল্লীর সিংহাসনে তখন আকবর বাদশা বসেছেন, কিন্তু সমস্ত বাংলাদেশ তখনো পুরোপুরি তাঁর বশ হয় নি। ছোটোখাটো গোলমাল লেগেই থাকত, তবে মোটের উপর শেষপর্যন্ত অধিকাংশ জমিদারই মুখে দিল্লীর প্রাধান্য মেনে নিয়ে কাজে অনেকটা ইচ্ছামতো চলতেন।

তখন ময়মনসিংহ বলে কোনো জেলা ছিল না, তবে সেরপুর শহরটির বেশ নাম ছিল। সেখানকার জমিদার রামসুন্দরের সুন্দর চেহারা, অসাধারণ বুদ্ধি ও মনোরম ব্যবহারে খুশি হয়ে তাঁকে আশ্রয় ও সম্ভবত তাঁরই সেরেস্তায় কোনো ভালো চাকরি দেন। দেখতে দেখতে ভারি প্রতিষ্ঠা হল রামসুন্দরের। যশোদলের জমিদার রাজা গুণিরাম রায় তাঁকে জামাই করলেন। রামসুন্দর যশোদলে এসে বসবাস করতে লাগলেন।

এই রামসুন্দর দেবের নাতির ছেলে রামনারায়ণই প্রথম মসূয়াতে ঘরবাড়ি করে বাস করতে আরম্ভ করেন। এরা বংশ পরম্পরায় সরকারি চাকরি করে ভারি সুনাম কিনেছিলেন, অবস্থার উন্নতি করেছিলেন, একটু একটু করে জায়গা-জমি করেছিলেন। এদের আরেকটা বিশেষত্ব ক্রমে দেখা দিল, এরা অনেকেই আশ্চর্যরকম প্রতিভাবান ভাষাবিদ হয়ে উঠলেন। আরবী, ফার্সি ও সংস্কৃতে এমন পাণ্ডিত্য কম লোকের দেখা যেত। তা ছাড়া কারো কারো কবি ও সংগীতজ্ঞ বলেও খ্যাতি হয়েছিল। কালে নবাবের সেরেস্তার লোকেরা তো বটেই, তর্ক উঠলে ব্রাহ্মণ-- পণ্ডিতরাও সিদ্ধান্তের জন্য এদের কাছে আসতে লাগলেন।

শুধু যে জ্ঞানবিদ্যার জন্য এই বংশের নামডাক হতে লাগল তা নয়, এদের অনেকের অদ্ভুত শারীরিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যেতে লাগল। এতদিনে 'দেব' পদবী ছেড়ে পরিবারের উপাধি হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'রায়'। এক শরিক পয়সাকড়ি করে, আস্তে আস্তে ঐ অঞ্চলের জমিদার হয়ে বসলেন, তাঁরা হলেন 'রায়চৌধুরী'।

মসূক্ষ্ম গ্রামকে, ব্রহ্মপুত্র ভাসিয়ে নিলে পর রামনারায়ণের দুই নাতি ব্রজরাম আর বিষ্ণুরাম দুইজনেই বড় মসূয়ায় বাস করতে লাগলেন। দুজনের মধ্যে অনেক তফাত। হল। ব্রজরাম থাকবার জন্য একখানি বাড়ি করে, পড়াশুনা আর সরকারি সেরেস্তার চাকরি নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন, পয়সাকড়ি করার দিকে তাঁর মন ছিল না। তাঁর ছোট ভাই বিষ্ণুরাম অন্য প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। বিষয়বৃদ্ধির জন্য তাঁর নাম ছিল, ফলে তিনি অল্পে অল্পে জমিজমা কিনতে পেরেছিলেন। তাঁর ছেলে সোনারাম রায়কে লোকে কুপণ বলত। তিনি অনেক টাকা সঞ্চয় করে শেষপর্যন্ত জমিদারির মালিক হয়েছিলেন। বেজায় গায়ের জোর ছিল তাঁর, গলার আওয়াজটিও ছিল সেইরকম। একবার কাউকে হাঁক দিয়ে ডাকলে নাকি দু মাইল দূরে নদীর ওপার থেকে শোনা যেত। অনেকদিন বেঁচেও ছিলেন, মরবার সময় একশো কুড়ি বছর বয়স হয়েছিল, সব দাঁত পড়ে গিয়ে নাকি আবার তৃতীয়বার দাঁত গজিয়েছিল!

ব্রজরামের ছেলের নাম ছিল রামকান্ত, যেমনি সুন্দর চেহারা ছিল তাঁর, তেমনি গায়ের জোর। স্নান সেরে এক ঝুড়ি খই আর একটা কাঁঠাল খেয়ে তাঁর জলযোগ হত বলে শোনা যায়, তার পর ভাতের আয়ো- জনটিও নিশ্চয় সেই অনুপাতেই হত। একদিন সন্ধ্যাবেলায় তিনি খয়ের দাওয়ায় বসে আছেন, এমন সময় কোথেকে একটা বুনো শুয়োর তাঁকে আক্রমণ করল। তিনিও অমনি দু হাতে শুয়োরের চোয়াল চেপে ধরে প্রাণ- পণ চ্যাঁচাতে আরম্ভ করেছেন, 'কে কোথায় আছ এগিয়ে এসো, শুয়োরে আমাকে মেরে ফেলল।' ঐ হাঁক শুনে পাশের বাড়ি থেকে তাঁর ভাইপো গদাধর ছুটে এলেন, তার পর দুজনে মিলে স্রেফ খড়ম পিটে সেই হিংস্র বুনো শুয়োরটার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলেন। ও-সব শুয়োর আজকাল বড় একটা দেখা যায় না, চোয়াল থেকে এই বড়-বড় চারটে দাঁত বেরিয়ে থাকত, তাই দিয়ে মানুষ জন্তর পেট চিরে ফেলতে একটুও কষ্ট করতে হত না। মাপেও হত তেমনি বিরাট। এই রামকান্তর ছেলে লোকনাথই হলেন উপেন্দ্রকিশোরের ঠাকুরদাদা।

রামকান্ত যেরকম দরাজ আর জোরালো প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, তেমনি তাঁর অন্যান্য গুণও ছিল। চমৎকার গাইতে পারতেন, খোল বাজিয়ে গাইতেন, এক সময় স্কৃতির চোটে খোলের উপর এমনি চাঁটি মারতেন যে খোল ফেটে চৌচীর!

রামকান্তর বিয়ে সম্বন্ধে একটি গল্প শোনা যায়। গছিহাটার এক জমিদারের মেয়েকে তাঁর বিয়ে করবার ইচ্ছা হল। কিন্তু গছিহাটার ঐ নন্দীরায়দের ভারি নামডাক, হয়তো খানিকটা অহঙ্কারও ছিল! রামকান্তর রূপগুণের কথা শুনেও মেয়ের বাবা রাজি হলেন না! তার পর কোনো জমিদারের বাড়িতে চমৎকার দেখতে একটি ছেলের সুন্দর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে, খবর নিয়ে জানলেন এই সেই রামকান্ত যাকে মেয়ের উপযুক্ত বলে মনে হয় নি, কারণ পয়সাকড়ির দিক দিয়ে রামকান্তর সেরকম কিছু ছিল না। এখন নিজে যেচে রামকান্তর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন। মেয়েটির নাম জয়ন্তী।

তৃতীয় অধ্যায়

জয়ন্তীর আর রামকান্তর দুই ছেলে, লোকনাথ আর ভোলানাথ দুটিই গুণের আধার। ভোলানাথকে যে দেখত সেই ভালোবাসত। আশেপাশে কোথায় কোন গরিব দুঃখী কষ্ট পাচ্ছে সদাই সেই খোঁজে থাকতেন আর যতক্ষণ না তাকে সাহায্য করতে পারতেন ততক্ষণ তাঁর শান্তি ছিল না। সরল হাসিখুশি মানুষটি, কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলেই ছড়া কেটে তার উত্তর দিতেন। সে সময় মুখে মুখে কবিতা রচনার ভারি আদর ছিল। তখনকার কবি-লড়াইগুলি দেখবার জিনিস ছিল। এমন গুণের অধিকারী ভোলানাথ লোকের কাছে বড়ই প্রিয় ছিলেন।

কিন্তু লোকনাথ ছিলেন অন্য প্রকৃতির, সদাই সাধন ভজন নিয়ে আছেন, শক্তি সাধনা করেন। এদিকে অঙ্কে অদ্ভুত মাথা, আরবী ফাসি সংস্কৃতে অমন পাণ্ডিত্য কম দেখা যেত। ভাষাজ্ঞান তাঁর এতই অপূর্ব ছিল, যে শোনা যায় আরবী ফার্সি বা সংস্কৃত যে-কোনো ভাষায় লেখা একখানি বই সামনে খুলে রেখে, তখুনি মুখে মুখে অনুবাদ করে অপর দুই ভাষায় অনর্গল পড়ে যেতেন, দেখে লোকের বিস্ময়ের সীমা থাকত না। জরীপের কাজেও তাঁর অসাধারণ দখল ছিল। লোকে বলত রামকান্তর এই ছেলের সরকারি চাকরিতে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

কিন্তু যা হবার নয় তা কি আর কেউ ঘটাতে পারে। সাংসারিক জীবনের জন্যে লোকনাথ জন্মান নি। সেদিকে তাঁকে জ্যাকৃষ্ট করবার চেষ্টা কম হয় নি। একবার দুটি বড় জমিদারীর সীমানা নিয়ে তর্ক উঠেছে। জরীপের কাজে যে লোকনাথ রায়ের সমকক্ষ কেউ ছিল না এ কথা তখনকার হাকিমরাও জানতেন। এলেন তাঁরা লোকনাথের কাছে, কিন্তু লোকনাথের কোনোই উৎসাহ নেই। শেষপর্যন্ত গুরু- জনদের পেড়াপিড়িতে যদি-বা সে কাজটুকু করে দিলেন, তার পরে আর নয়। বললেন জমিদাররা তাঁকে হাজার কুড়ি ঘুষ দিতে চেয়েছিল। এমন চাকরি তিনি করতে পারতেন না।

লোকনাথ তন্ত্রসাধনা করতেন। তাঁর একখানি ডামরগ্রন্থ, একটি নরকপাল ও মহাশঙ্খের মালা ছিল। ডামরগ্রন্থ, তন্ত্রসাধনায় লাগে আার মহাশঙ্খর মালা মানুষের মাথার খুলি দিয়ে তৈরি হয়। তাই নিয়ে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা নির্জনে কাটিয়ে দিতেন। ছেলের ভাবগতিক দেখে রামকান্তর ভয় হল লোকনাথ বুঝি সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। কৃষ্ণমণি নামের একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে অনেক বুঝিয়ে ছেলের বিয়েও দিলেন। তবুও ছেলের মন ফিরল না। শেষটা রামকান্ত একদিন লুকিয়ে ডামরগ্রন্থটি, নরকপাল আর মহাশঙ্খের মালা ব্রহ্মপুত্রের জলে ভাসিয়ে, দিলেন।

ফল হল উল্টো। সাধনার জিনিস না পেয়ে লোকনাথ সেই যে শষ্যা নিলেন আর উঠলেন না। তিন দিনের দিন তাঁর প্রাণটা বেরিয়ে খেল। তখন তাঁর মাত্র বত্রিশ বছর বয়স। কৃষ্ণমণি পড়ে রইলেন; কিছুদিন পরেই তাঁর ছেলে হবে, তাঁর দুঃখের কথা ভাবা যায় না।

শোনা যায় মৃত্যুর আগে কৃষ্ণমণিকে লোকনাথ এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন দুঃখ কোরো না, দেখো, তোমার যে ছেলে হবে, সেই এক ছেলে থেকেই একশো হবে।

থান পরে হবিষ্যি করেই কৃষ্ণমণির বাকি জীবনটা কেটেছিল, কিন্তু সত্যিই সেই ছেলের আটটি ছেলেমেয়ে হয়েছিল, তাদের মধ্যে তৃতীয়ের নাম রাখা হয়েছিল কামদারঞ্জন। এঁকে এঁর দূর সম্পর্কের কাকা হরিকিশোর রায়চৌধুরী পোষ্যপুত্র নিয়ে, নাম বদলিয়ে উপেন্দ্রকিশোর নাম রেখেছিলেন। লোকনাথের ছেলের নাম ছিল কালীনাথ রায়, লোকে তাঁকে ডাকত শ্যামসুন্দর বলে। তাঁর আরবী ফাসি সংস্কৃতে আশ্চর্য পাণ্ডিত্য দেখে সবাই বলত শ্যমসুন্দর মুন্সি। শ্যামসুন্দরের আট ছেলেমেস্কের সবসুদ্ধ তিপান্নটি সন্তান হয়েছিল। তার পর তাদের ছেলেমেয়েদের হিসাব ধরলে দেখা যাবে লোকনাথের কথা ফলতে আর বেশি বাকি নেই।

শ্যামসুন্দরও সাধারণ মানুষের মতো ছিলেন না! চমৎকার চেহারা ছিল তাঁর, ফুট ফুট করত গায়ের রঙ, তাঁর মধুর কন্ঠের স্তবপাঠ যারা একবার শুনেছিল তারা জীবনে ভুলতে পারত না। শোনা যায় এই- সঙ্গে খুব রাগও ছিল। কড়া মেজাজও ছিল। যেমনি উদার হাদয়, নির্ভীক চরিত্র, তেমনি একবার নাকি খুব ছোটবেলায় উপেন্দ্রকিশোর বাপের বিশাল বপ্ন নিয়ে হাসিঠাট্টা করেছিলেন ছোট ভায়ের সঙ্গে। তাই- না শুনে শ্যামসুন্দর এমনি একটি চপেটাঘাত করেছিলেন যে উপেন্দ্র- কিশোর একেবারে উড়ে গিয়ে দরজার বাইরে পড়ে ছিলেন। অবিশ্যি খুব বেশি লাগে নি।

শ্যামসুন্দর তো এই ছেলেটিকে অপুত্রক আত্মীয় হরিকিশোরকে পোষ্যপুত্র দিয়ে দিলেন। হরিকিশোর ছিলেন রামকান্তর খুড়তুতো ভাই সোনারামের নাতি। অতি সাধু সুপন্ডিত জমিদার, তাঁর সততার কথা ও অঞ্চলে প্রায় প্রবাদের মতো ছিল। পরে ওঁর নিজেরও একটি ছেলে হয়েছিল, তার সঙ্গে পোষ্যপুত্রের কোনো তফাত করেন নি। তবে অমন রূপবান গুণবান ছেলেকে ঘরে পাওয়াও কম সৌভাগ্যের কথা নয়। এভ শোনা যায় যে শ্যামসুন্দর নাকি ছেলে দেবার সময় বলেছিলেন যে পরে যদি হরিকিশোরের নিজের ছেলে হয়ও, তবুও সমস্ত জমিদারীর অধিকারী হবে উপেন্দ্রকিশোর। কিন্তু অনেকদিন পরে যখন সময় এল, উপেন্দ্রকিশোর নরেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে সমানভাবে সম্পত্তির অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর চরিত্রে কোথাও এতটুকু স্বার্থের লেশ ছিল না।

পরে তিনি ছোটবেলার অনেক গল্প করতেন। নাকি হরিকিশোরের বাড়িতে পরম আদরে থাকতেন, কিন্তু মাঝে মাঝে কোনো কারণে যৎসামান্য শাসন করা হলে দুই বাড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে মহা কান্না জুড়ে দিতেন, যেন তাঁর কেউ নেই। তাই শুনে শ্যামসুন্দরও যেমন অস্থির হয়ে তাঁর স্ত্রী জয়তারাকে বলতেন, কাজ নেই সম্পত্তিতে, আমি আজই ছেলে ফিরিয়ে আনছি। স্নেহময় হরিকিশোরও তেমনি ব্যাকুল হয়ে উঠতেন।

ছেলে তো নয়, হরিকিশোর সিংহের বাচ্চা ঘরে এনেছিলেন। তারা কখনো পোষ মানে না, সর্বদা নিজের বুদ্ধিতে চলে। তাদের এমন প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব থাকে, যে প্রভাবিত করতে হাল যেমন তেমন লোক দিয়ে চলে না। জমিদারীর উত্তরাধিকারী দরকার ছিল বলে হরিকিশোর এমন ছেলেই পোষ্য নিয়েছিলেন, জমিদারীর উপর যার এতটুকু আকর্ষণ ছিল না। আজীবন যে ছোট ভাই নরেন্দ্রকিশোরের উপর জমিদারীর 'ভার ছেড়ে দিয়ে জ্ঞানসাধনায় নিজেকে নিবেদন করে দিয়েছিল।

আসলে হরিকিশোরের নিজের ছেলে নরেন্দ্রকিশোর ছিলেন সব দিক 'দিয়ে বাপের উপযুক্ত পুত্র। তাঁরও ছিল সুন্দর চেহারা, ভারি ধর্ম- পরায়ণও ছিলেন তিনি, হরিকিশোরের মতো তাঁরও ঠাকুর-দেবতায় ভক্তি ছিল, পুজো উপবাস করতেন, জমিদারীর যত্ন করতেন। অল্প বয়স থেকেই জমিদারীর কাজ শিখবার আগ্রহ ছিল তাঁর, শিখেও ছিলেন ভালোমতোই, দুজনার হয়ে চিরকাল জমিজমার তদারক করেছিলেন।

কিন্তু লোকনাথের রক্তে একটা প্রবলতা ছিল, তার প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া উপেন্দ্রকিশোরের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ছোটবেলা থেকে মানুষ ছলেন যে বাড়িতে, সে বাড়ির মতো স্বভাব না হয়ে, হল লোকনাথের বংশধরের মতোই। মানুষ কতকগুলো বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায়, রক্তের সঙ্গে সেগুলো বইতে থাকে, বাইরে থেকে যতই-না শিক্ষা যতই-না প্রভাব বিস্তার করা যাক, রক্ত তাতে বশ মানে না। জমিদারী করা উপেন্দ্র- কিশোরের ধাতে ছিল না, গতানুগতিকের ধারা মেনে চলা লোকনাথের নাতির পক্ষে সহজ ছিল না।

শেষপর্যন্ত তাঁর জীবনের স্রোত, মসূয়ার নদী থেকে আলাদা হয়ে বইতে লাগল। আর তিনি মসূয়াতে বাস করেন নি, মাঝে মাঝে সপরিবারে বেড়াতে যেতেন শুধু। সেই বেড়াতে যাওয়াগুলো ছিল মহা আনন্দের ব্যাপার। উপেন্দ্রকিশোরের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীযুক্তা পুণ্যলতা চক্রবর্তী সে-সব দিনের কথা ষাট বছর পরে লিখেছেন।

"বাড়ি পৌছতে পৌছতে প্রায় সন্ধ্যা হত, কারা যেন শাঁখ বাজাত, ঠাকুরমা পিসিমারা এগিয়ে এসে আমাদের আদর করে ঘরে নিয়ে যেতেন।

"দেশের ঘরবাড়ি বাগান পুকুর আমাদের কাছে সে এক নতুন রাজ্য। বাগানে অজস্র ফুল, কোঁচড় ভরে তুলে আনতে কত আনন্দ। গাছের পাকা ফল নিজের হাতে পেড়ে খেতে কি মজা! শ্বেতপাথরের খেলনাক্স মতো সুন্দর চিনির তৈরি হাতি, ঘোড়া, রথ, গ্রামের কুমারের হাতে গড়া জাল পোড়ামাটির খেলনা..." নৌকো যেখানে ঘাটে লাগত, বাড়ি সেখান থেকে অনেক দূর ৰাড়ির হাতি আসত নিয়ে যাবার জন্য, একটার নাম ছিল 'মাল্লামঙ্গল' জারেকটা হল 'কুসুমকলি'। যাত্রামঙ্গল একটু রগ-চটা হলেও, কুসুমকলির স্বভাবটি বড় মিষ্টি, গুঁড় বাড়িয়ে বড়দের পায়ে বুলিয়ে জাবার গুঁড় গুটিয়ে কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করত। দারুণ খেত সারাদিন দুষ্টোতে মিলে। জমিদার ছাড়া কজনারই-বা হাতি পোষবার ক্ষমতা থাকত!

চতুর্থ অধ্যায়

জমিদার বাড়িতে মানুষ উপেন্দ্রকিশোরের জীবনযাত্রা ভাইদের চেয়ে যে আলাদা রকমের হবে, এ তো জানা কথা। ভাগ্যের পরিহাস বলে একটা কথা আছে, এক্ষেত্রে তারই একটা নিদর্শন পাওয়া গেল। শ্যামসুন্দরের মধ্যে কোথাও এতটুকু সংকীর্ণতার স্থান ছিল না। ঐ খাড়াগাঁয়ে বাস হলে কি হবে, নিজে নিজে অন্যান্য ভাষার সঙ্গে খানিকটা ইংরিজিও শিখেছিলেন। মনটা ছিল ভারি উদার ও প্রগতিশীল। তখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় কয়েকজন বালবিধবার বিয়ে হল। ময়মনসিংহেও একটা হল। গোঁড়া সমাজ, অনেকেই বিরক্ত হলেন, শ্যামসুন্দর আত্মীয় বন্ধুদের আপত্তি সত্ত্বেও সেই বিয়েতে গিয়েছিলেন।

হরিকিশোর কিন্তু অনেকটা প্রাচীনপন্থী ছিলেন, এ-সবের সঙ্গে তাঁর সহানুভূতি ছিল না। হরিকিশোরের বাড়িতে মানুষ হলেও উপেন্দ্রকিশোর নিজের বাপের মন পেয়েছিলেন। পড়াশুনোয় ভালো ছিলেন, যদিও গান-বাজনার দিকে ঝোঁকটা ছিল আরো বেশি। প্রথমে বাঁশি পরে বেহালা হল তাঁর সঙ্গের সাথী। পড়াশুনো করতে বড়-একটা দেখা যায় না, অথচ ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের মাস্টারমশাইরা যখন প্রশ্ন করেন চটপট সঠিক জবাব পান। সবাই অবাক হয়ে যায়। একবার একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করল ঠিক ঠিক উত্তর দিস কি করে? সারাক্ষণ তো বাঁশি বাজাস, পড়িস কখন?

উপেন্দ্রকিশোর বললেন-কেন, ঘরে অন্য ছেলেরা পড়া তৈরি করে "আর আমি শুনে শুনে শিখি। অবশ্য পরীক্ষা কাছে এসে গেলে বেহালা বাঁশি তুলে রেখে বই নিয়ে বসতেন। একবার নাকি মাস্টারমশাইরা কে বকাবকি করছিলেন বলে তাঁর সাধের বেহালা ভেঙে ফেলে • দিয়েছিলেন। পরীক্ষার ফল সর্বদাই ভালো হত। ময়মনসিংহে স্কুলে থাকতে গগনচন্দ্র হোম বলে ক্লাসের একটি ছেলের সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোরের ভারি ভাব হল। গোড়া হিন্দুদের মতে এই ছেলের মতিগতি ভালো ছিল না, রামমোহন রায়ের প্রভাবে যে ব্রাহ্মসমাজ গড়ে উঠেছিল, সেদিকে তার বড় বেশি ঝোঁক। সেই-সব কথা উপেন্দ্রকিশোরকেও বলে, তিনিও উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। ব্রাহ্মরা জাত মানেন না, স্ত্রী-শিক্ষায় বিশ্বাস করেন, সামাজিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, তাঁদের • কথা শুনতে উপেন্দ্রকিশোরের ভালো লাগা স্বাভাবিক। তার উপর ব্রাহ্মরা ঠাকুর পূজা করেন না, নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, পুরোনো আচার-বিচার বিধিনিষেধ কিছুই তাঁরা মেনে চলেন না, বুদ্ধি দিয়ে থাকে বিচার করা যায় না, যুক্তি দিয়ে যাকে বোঝানো যায় না, এমন কোনো মত তাঁরা গ্রহণ করেন না, এই-সব অস্বস্তিকর কথা গগনচন্দ্র উপেন্দ্র- কিশোরের কানে ঢালে আর হরিকিশোরের বড় ভাবনা হয়। শেষপর্যন্ত উপেন্দ্রকিশোরকে ডেকে গগনের সঙ্গে মিশতে বারণ করে দেওয়া ছাড়া হরিকিশোর আর উপায় দেখলেন না। তখনো শ্যামসুন্দর বেঁচে, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে কতখানি সমর্থন পাওয়া যাবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, কারণ তাঁর মতামতও বড় বেশি উদার।

বাড়িতে অশান্তি হবে এই ভয়ে উপেন্দ্রকিশোরও সাবধান হয়ে গেলেন। গগনচন্দ্রের সঙ্গে মিশবেন না, তাই কি হয় কখনো? তবে আর প্রকাশ্যভাবে মেলামেশা না করে, বনে জঙ্গলে গিয়ে তারা ধর্ম, সমাজসংস্কার, ভগবানের স্বরূপ এই-সব বিষয়ে আলোচনা করতেন। বাঁশি বাজিয়ে নাকি তারা পরস্পরকে সঙ্কেত দিতেন। এদিকে হরিকিশোর এই-সব কিছুই জানেন না, তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে পুজো উপবাস করে চলেছেন আর নিজের ছেলে নরেন্দ্রকিশোরকে মনের মতো করে সনাতন হিন্দুধর্মে আস্থাবান করে তুলছেন।

ধীরে ধীরে উপেন্দ্রকিশোরের নানান প্রতিভা বিকশিত হতে লাগল। অঙ্কে আর বিজ্ঞানে ভারি মেধা ছিল তার, আর ছিল ছবি আঁকবার আশ্চর্য ক্ষমতা। যেখানে সেখানে লেখার খাতায়, কাগজের টুকরোয় কেবলই ছবি আঁকতেন। আলো ছায়ার রহস্য ভেদ করতে চাইতেন।। এইসঙ্গে চলত সংগীত-সাধনা; শ্যামসুন্দরও যে সংস্কৃতে ধর্মসংগীত রচনা করে গাইতেন সে কথা ভুলে গেলে চলবে না।

ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে উপেন্দ্রকিশোর প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে বৃত্তি পেলেন। এইবার তাঁর মসূয়ার বাস শেষ হল, তিনি কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন ।

এর পরে শ্যামসুন্দর খুব বেশি দিন বাঁচেন নি, সব ছেলেদের মানুষ করে দিয়ে যেতে পারেন নি। বড় ছেলের নাম সারদারঞ্জন, ভারি প্রচণ্ড পৌরুষের মূর্তি ছিলেন তিনি। উনিশ বছর পেরুতে না পেরুতে অঙ্কে সংস্কৃতে ডবল এম. এ.। তাঁর পরীক্ষা পাশের বিষয়ে সুন্দর একটা গল্প শোনা যায়। অঙ্ক পরীক্ষার ঠিক আগেই তাঁর এমনি অসুখ করল যে সব বইগুলোকে আর দেখা হল না। পরীক্ষার আগের রাত্রে তো বেচারা ভেবেই সারা। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন যেন পরীক্ষার হলে গেছেন, থামের পাশে সীট, পায়ের কাছে একটা ইট পড়ে আছে, প্রশ্ন-পত্র দেওয়া হচ্ছে। দুরুদুরু বুকে সারদারঞ্জন স্বপ্নে সেই প্রশ্নপত্র খুলে প্রশ্নগুলি পড়ে দেখলেন। এই সময় উত্তেজনার চোটে ঘুম ভেঙে গেল। অসাধারণ স্মরণশক্তি ছিল, প্রশ্নগুলি সব মনে ছিল। সেই দুপুর রাতে উঠে বই নিয়ে সেগুলি তৈরি করে ফেললেন। পরদিন পরীক্ষার হলে গিয়ে দেখলেন হুবহু যেমন স্বপ্নে দেখেছিলেন, সেই থাম, সেই ইঁট আর সেই প্রশ্ন। বলা বাহুল্য সারদারঞ্জন অতিশয় কৃতিত্বের সঙ্গেই পাশ করেছিলেন। অবিশ্যি অঙ্কে তিনি বরাবরই খুব ভালো ছিলেন।

এম. এ. পাশ করে সারদারঞ্জন অধ্যাপনা শুরু করলেন, আগে ঢাকায়,. পরে কলকাতায়। শেষপর্যন্ত মেট্রোপলিটান কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হয়েছিলেন, এখন যাকে বিদ্যাসাগর কলেজ বলে। কিন্তু ছেলের কর্ম জীবনের গোড়ার দিকেই শ্যামসুন্দর চোখ বুঁজলেন। কৃষ্ণমণি তখনো বেঁচে, তাঁর দুঃখের আর শেষ নেই। জয়তারাও বিধবা হলেন। থান পরে শাশুড়ি বউয়ে মসুয়ার বাড়িতে থেকে ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে মানুষ করতে লাগলেন। ততদিনে উপেন্দ্রকিশোরও কলকাতাবাসী হয়েছেন ।।

তখন হয়তো ১৮৮০ কি ১৮৮১ সাল হবে, আজকালকার বাঙালী জীবনযাত্রার সঙ্গে সে সময়ের আকাশপাতাল প্রভেদ। যে-সব জিনিস দেখে। দেখে আমাদের চোখ সওয়া হয়ে গেছে, তখন লোকে তাকে মনে করত অদ্ভুত, উৎকট। ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের ঘোড়ায় টানা বাস পথ দিয়ে যেত জানলার ঝিলিমিলি নামিয়ে, আর পাড়ার ছোট ছেলেরা সুর করে টিকিরি দিত-'ও তৎসৎ, বেন্মজ্ঞানীর নাকে খৎ'। এমন-কি, রাত্রে দল বেঁধে মধ্যবিত্ত বাঙালী মাতালদের পর্যন্ত পথে বেরোতে দেখেছিলেন তখনকার সমাজসেবক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই যে স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রী-শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের দেশের সামাজিক আবহাওয়াটা অনেক মার্জিত হয়ে গেছে। কিন্তু প্রথম যাঁরা পর্দার বাইরে এসেছিলেন সেই মেয়েরা ও তাঁদের স্বামীরা যে অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন এ কথা বলা যায়।

কলকাতায় এসে উপেন্দ্রকিশোর এই-সব স্বাধীনচেতা লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে মিশবার সুযোগ পেলেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বয়সে উপেন্দ্রকিশোরের চেয়ে অনেকটা বড়, অদ্ভূত তেজস্বী পুরুষ, অমন দেশপ্রেমিক সেকালেও কম দেখা যেত। দেশটাকে স্বাধীন করতে হলে যে স্ত্রী-শিক্ষার কত দরকার, সেটা মনেপ্রাণে বুঝে সারাজীবন স্ত্রী-শিক্ষার ও স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করে গেছেন।

যে-কোনো নতুন নিয়মের সমালোচকের অভাব হয় না। দ্বারকানাথ যেমন স্ত্রী-শিক্ষার জন্য প্রাণপাত করেছিলেন, তেমনি আরেক দল লোক স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। সরকারী সমর্থন থাকাতে অবশ্যি খুব বেশি বাধা দিতে পারতেন না, তবে সুবিধা পেলেই নানারকম প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করতেন। এঁদের দলের একজন একটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সেই পত্রিকাতে স্ত্রী-স্বাধীনতার সম্বন্ধে অত্যন্ত অশ্রদ্ধার সঙ্গে কতকগুলো মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল। তাই পড়ে দ্বারকানাথ রেগে আগুন, কাগজ থেকে ঐ অংশটুকু কেটে পকেটে নিয়ে, লাঠি হাতে গেলেন সম্পাদকের কাছে। ঘরে আর কেউ নেই, লাঠি হাতে দ্বারকানাথকে দেখে সম্পাদকের চক্ষু চড়কগাছ। যেমন ছিল তার মনের তেজ, তেমনি ছিল শরীরের শক্তি। ইংরিজিতে একটা চমৎকার কথা আছে 'ইট্ ইয়োর ওয়ার্ডস্', তার বাংলা করলে দাঁড়ায় 'তোমার কথা তুমি খাও', তার মানে হল নিজের কথা ফিরিয়ে নেওয়া, অর্থাৎ অন্যায় কথা স্বীকার করা। দ্বারকানাথ সম্পাদককে দিয়ে তাই করালেন। কাগজ- টিকে তালগোল পাকিয়ে জল দিয়ে গিলে খেতে বাধ্য করলেন। এই 'অতিশয় তেজী মানুষটি উপেন্দ্রকিশোরকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিলেন।

রাজা রামমোহন রায় অনেকদিন হল মারা গেছেন। তার প্রেরণায় যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার তিনটি শাখা হয়েছে, আদি সমাজ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বংশধররা এই সমাজের সভ্য। আর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নব বিধান সমাজ। কিন্তু সবচেয়ে মুক্তিপ্রিয়, সব চেয়ে আধুনিক দল হল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ 'গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে মতে মিলছিল না বলে, এই 'সমাজ গড়ে তুলেছিলেন। এরই প্রতি উপেন্দ্রকিশোর আকৃষ্ট হলেন, এরই কথা গগনচন্দ্র হোম তাঁর কাছে বলতেন।

প্রথমে কলকাতায় এসে পাড়াগাঁয়ের ছেলে উপেন্দ্রকিশোর নিশ্চয় খানিকটা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর যে ধরনের গুণ ছিল, সংগীতের দিকে, সাহিত্যের দিকে, চিত্রকলার দিকে আর ক্রমশ বিজ্ঞানের দিকে, শহর ছিল তারই উপযুক্ত পীঠস্থান।

কলেজে ভর্তি হয়ে প্রথম দিকে উপেন্দ্রকিশোর চুপচাপ পড়াশুনো নিয়েই থাকতেন। আর যেখানে যা দেখতেন লক্ষ্য করতেন, শিখতেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে গানবাজনার তারি রেওয়াজ ছিল, যুবক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্ভবত এই সময় থেকেই আলাপ পরিচয় ও পরে গভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল। কয়েকজন প্রতিভাবান চিত্রশিল্পীও সে সময় কলকাতায় ছিলেন, তাঁদের মধ্যে হয়তো শশী হেষ ছিলেন; এর সঙ্গে অনেকদিন পর্যন্ত উপেন্দ্রকিশোরের বন্ধুত্বের সম্বন্ধ ছিল। ইনি বিলেত ঘুরে এসেছিলেন, ইটালিস্নান স্ত্রী ছিল, অনেকদিন পরে তাঁর কাছ থেকে উপেন্দ্রকিশোরদের বাড়ির মেয়েরা নানারকম সৌখীন রান্না শিখেছিলেন। শশী হেষের আঁকা সুন্দর সুন্দর ছবি, বেশির ভাগই মানুষের চেহারা, এখনো রায় পরিবারের আত্মীয়দের বাড়িতে দেখা যায়। শশী হেষ বেশি দিন বাঁচেন নি।

উপেন্দ্রকিশোরের বড়দাদা সারদারঞ্জন কিছুদিন থেকে কলকাতায় কায়েমী হয়ে বসেছেন, মেট্রোপলিটান কলেজে অধ্যাপনা করেন। তার চেয়েও বড় একটি কাজ করেন। সেটি হল ভারতীয় খেলোয়াড়দের ক্রিকেট খেলা ভালোবাসতে শেখান। এইজন্য তাঁকে সেকালে লোকে 'ভারতীয় ক্রিকেটের জনক' নাম দিয়েছিল। খেলার মাঠে সাদা বিলিতি পোশাক পরে, ভিক্টোরীয় যুগে যেমন ফ্যাসান ছিল, এক মুখ দাড়ি নিয়ে ব্যাট হাতে যখন উইকেটের সামনে দাঁড়াতেন, বিলেতের বিখ্যাত ক্রিকেটার ডলু. জি. গ্রেসের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য দেখে, দর্শকরা অবাক হয়ে যেত।

পরে এদের ছোট ভাইরা তিনজনেই ক্রিকেটের মাঠে নাম কিনেছিলেন, কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর এদিকে যান নি, তাঁর বাঁশি বেহালা, রঙ তুলিই যথেষ্ট ছিল। এবার হাতে উঠল কলম, ক্যামেরা আর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। সাধারণ যুবকরা যেরকম সন্ধ করে যখন তখন ছবি তোলে এ সেরকম নয়! এ একটা গভীর সাধনা, বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি দিয়ে আলোছায়ায় রহস্য বিশ্লেষণ, নিজেদের হাতে নানান গবেষণা। তার ফলও হয়েছিল সুদূরপ্রসারী, ফলে বিলেতের ছবি ছাপার জগতেও উপেন্দ্রকিশোর অভাবনীয় সম্মান পেয়েছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

এমনি করে যে পরিবারের কেন্দ্র ছিল মসুয়ায়, আস্তে আস্তে তার কলকাতাতে আসন পড়ল। এসেই হয়তো উপেন্দ্রকিশোর কোনো ছাত্রা- বাসে উঠেছিলেন। সেখান থেকে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের সাধারণ ব্রাহ্ম- সমাজে যাতায়াত করতেন, সেখানেই দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হয় ও সম্ভবত তাঁর পরিবারের সঙ্গেও পরিচয় হয়।

অমন রূপবান গুণবান ছেলে যেদিন কোনোরকম ঘটা না করে ব্রাহ্মসমাজের খাতায় নাম লেখালেন, সেদিন নিশ্চয়ই ব্রাহ্মদের মধ্যে তো বটেই উপেন্দ্রকিশোরের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যেও একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়েছিল। রায় পরিবারের কেউ এর আগে সনাতন ধর্ম ছাড়েন নি, যদিও অনেকেই স্বাধীন চিন্তার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছিলেন।

শ্যামসুন্দর আর ইহলোকে নেই যে খুশি হবেন কিম্বা রাগ করবেন। হরিকিশোর ছিলেন, তবে তাঁরও দিন ঘনিয়ে আসছিল। ক্ষুব্ধ নিশ্চয়ই হয়েছিলেন, তবে নিজের ছেলে নরেন্দ্রকিশোর ছিল তাঁর সান্ত্বনা। জয়তারা চিরকাল নিষ্ঠাবতী হিন্দু মেয়ের জীবন কাটিয়েছেন, অনেকদিন আগেই ছেলেকে কাছ ছাড়া করার দুঃখ তাঁকে সইতে হয়েছিল, তাঁর মন সম্ভবত আরো আঘাত সইবার জন্য প্রস্তুত ছিল। দুঃখিত নিশ্চয়ই হয়েছিলেন, কিন্তু ভারি উদার দৃষ্টিও ছিল তাঁর।

শোনা যায় সারদারঞ্জনও দারুণ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় উপেন্দ্রকিশোরের প্রতি কারো ভালবাসার এতটুকু ঘাটতি হয় নি। তবে আস্তে আস্তে হিন্দু আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে তাঁর জীবনযাত্রার ধারা আলাদা হয়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের কাজে উপেন্দ্রকিশোর আরো জড়িয়ে পড়তে লাগলেন। একুশ বছর বয়সে বি.এ. খাশ করেছিলেন। ফোটো তোলা, ফোটো ছাপা ও ছবি আঁকা সম্বন্ধে এত- দিন ধরে এত পড়াশুনো ও নিজে গবেষণা করেছিলেন যে সে বিষয়ে আর কিছু তাঁর জানতে বাকি ছিল না। সবাই বুঝতে পারত যে তাঁর অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে এদিকে তিনি আরো অনেক অগ্রসর হবেন। এরই মধ্যে কিছু কিছু রোজগারও হচ্ছিল। তিনি নিজেও জানতেন যে অন্য অনেক ব্রাহ্ম যুবকদের হিন্দু বাবারা যেমন তাদের ত্যাজ্যপুত্র করে- ছিলেন, হরিকিশোর হয়তো তাও করতে পারেন। তবু তাঁর ধর্মবিশ্বাস কেউ উলাতে পারবে না। আর নিজের খরচ, সেটুকু নিজে চালাবার তাঁর ক্ষমতা হয়েছে।

কিন্তু হরিকিশোর যতই-না দুঃখিত হয়ে থাকুন পোষ্যপুত্রকে ত্যাজ্য- পুত্র করেন নি। এর কয়েক বছর পরে যখন পরলোকে গেলেন নরেন্দ্রকিশোর আর উপেন্দ্রকিশোর সমান ভাবে সম্পত্তি ভোগ করতে লাগলেন। অবিশ্যি উপেন্দ্রকিশোর জমিদারীর ধার ধারতেন না, সমস্ত ভার থাকত নরেন্দ্রকিশোরের উপরে, তিনি বড় ভাইকে যা পাঠাতেন, ভাই তাতেই খুশি থাকতেন।

আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দূরত্বটা আরো বেড়ে গেল যখন মাত্র তেইশ বছর বয়সে উপেন্দ্রকিশোর নিজে আগ্রহ করে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথমা কন্যা বিধুমুখীকে বিয়ে করলেন। এবার ভাঙনটা পাকাপাকি হল। বিধুমুখী শুধু যে ব্রাহ্ম তা নয়, উপরন্ত তিনি ব্রাহ্মণ কন্যা, জাত ভেঙে বিধর্মীর মেয়ে বিয়ে করে, উপেন্দ্রকিশোর নিজেকে সত্যি সত্যি হিন্দুসমাজের বাইরে এনে ফেললেন। তাঁর নিজের মা জয়তারাও কখনো তাঁর বাড়িতে রাত কাটান নি। মাঝে মাঝে যখন কলকাতায় আসতেন সারদারঞ্জনের বাড়িতে উঠতেন, অবিশ্যি এ বাড়িতেও সর্বদা আসা যাওয়া করতেন। বলতেন আমার ছেলে যখন ওকে বিয়ে করেছে, তখন ওকে আমিই-বা আদর করব না কেন।

বিধুমুখী দেখতে সুন্দরী ছিলেন না। অমন রূপবান গুণবান ছেলে তাঁকে পছন্দ করল দেখে অনেকে অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু বিধুমুখীর বাইরের রূপের চেয়ে বড়ো জিনিস ছিল, সেটা হল অন্তরের মাধুর্য, দয়া, স্নেহ, সহানুভূতি, কর্তব্যনিষ্ঠা। লেখাপড়া জানতেন, কিন্তু নিজের বিদ্যা কখনো জাহির করতেন না। যতদিন বেঁচেছিলেন নিজের পরিবার, অতিথি আগন্তুক সকলের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

তাঁর পাশে তাঁর সুন্দরী, সৌখীন, তাঁর চেয়ে সামান্য বড় বিমাতাকে দেখলে তফাতটা নিশ্চয় খুবই চোখে পড়ত। কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর তো সুন্দরী সৌখীন মেয়ে চান নি। তিনি চেয়েছিলেন শান্ত স্নিগ্ধ মমতা- ময়ী স্ত্রী, তাই পেয়েওছিলেন।

ব্রাহ্মমতে বিয়ে হল, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরেই। তার পরে মন্দিরের সামনে সেই তেরো নম্বরের বিশাল লাল বাড়িটার দোতলার একটা অংশ ভাড়া নিয়ে উপেন্দ্রকিশোর সংসার পাতলেন ও বাড়ির বোধ হয় কোনো বাসিন্দার জীবনই সে সময়কার বাংলাদেশের সাধারণ গৃহস্থ- জীবনের মতো ছিল না। দ্বারকানাথের পারিবারিক জীবন তো নয়ই।

সত্যি কথা বলতে কি ভারতের ঐ প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট ও ডাক্তারকে, এখনকার হিসাবেও আধুনিক না বলে উপায় নেই। আধুনিক জীবনের সব চেয়ে বড় সমস্যা হল যে মেয়েরা বাইরে কাজ করে তাদের দিয়ে সংসারের যত্ন করানো অনেক ক্ষেত্রেই মুশকিল হয়ে পড়ে। কিন্তু ১৮৮৬ সালে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী এই সমস্যার সঙ্গে দিব্যি বোঝাপড়া করে নিয়েছিলেন। বাড়িতে স্বামী ছিলেন, বুড়ি এক ননদ ছিলেন, একে একে গুটি সাতেক ছেলেমেয়েও হয়েছিল। সমানে বাইরের কাজ করেছেন, নেপালের রাজবাড়িতে পর্যন্ত চিকিৎসা করেছেন, আরো পড়াশুনো করেছেন, কোলের ছেলে নিজের মায়ের কাছে রেখে বিলেত গিয়েছেন। আবার ফিরে এসে ঘরকন্নার ভার নিয়েছেন, হাল ফ্যাসানে বাড়িঘর সাজিয়েছেন, রোজগারও করেছেন এন্তার, খরচও করেছেন উদারভাবে, অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন। কুড়েমি কাকে বলে জানতেন না। সেকালে মোটর ছিল না, রুগী দেখতে যেতেন ঘোড়ার গাড়িতে করে, পৌছতে অনেক সময় লাগত। কিন্তু সে সময়টুকু নষ্ট না করে কি সুন্দর সুক্ষ্ম কাজের রুশ কাঁটার লেস্ বুনতেন, সবাই দেখে প্রশংসা করত।

সাজসজ্জাতেও কাদম্বিনী ছিলেন তখনকার আধুনিকা। তখনকার মহিলারা কৃত্রিম কিছু ব্যবহার করতেন না, কিন্তু ভারতের ভিক্টোরীয় যুগের এই আধুনিকা মহিলার চালচলন সাজসজ্জাতে ভারি একটা সম্ভ্রান্ত রুচির সঙ্গে গাম্ভীর্যের মিশ্রণ ছিল। অনেকটা পাসি মেয়েদের মতো করে কাপড় পরে, বাঁ কাঁধে সোনার সেপটিপিন লাগাতেন! মাথায় তিন কোনা 'ভেল' পরতেন, দুটি খুদে খুদে ব্রচ দিয়ে আটকে, কনুই পর্যন্ত লম্বা জামার হাত থেকে চার ইঞ্চি চওড়া লেসের ঝালর ঝুলত, পায়ে থাকত কালো মোজা আর ছোট একটু গোড়ালি তোলা বন্ধ জুতো।

এই আশ্চর্য মহিলাটির সম্বন্ধে এত কথা বলতে হল, কারণ উপেন্দ্র- কিশোরের পরিবারের উপরে তাঁর যে একটা গভীর প্রভাব থাকবে, এ তো বলাই বাহুল্য! বিধুমুখী একটুও ফ্যাসানেবল ছিলেন না, কিন্তু বাইরে বেড়াবার সময় তিনি আর অন্যান্য ব্রাহ্ম মহিলারাও সবাই অল্প বিস্তর ঐ ধরনের কাপড়-চোপড় পরতেন। হেঁটে বেরোবার রেওয়াজ ছিল না, কাছাকাছি যেতে হলেও গাড়ি কিংবা পালকি, পায়ে হেঁটে বড় জোর রাস্তা পার হওয়াটুকু চলত।

তবু সেকালের ঐ প্রথম মহিলারা, যাঁরা অন্দরমহল ছেড়ে বাইরে এসেছিলেন, আজকালকার সব চেয়ে আধুনিক মেয়েদের আদর্শ হবার যোগ্য ছিলেন। উপেন্দ্রকিশোরের পারিবারিক জীবনও তাঁদের সেই আদর্শেই গড়ে উঠেছিল। আধুনিক হাওয়াটা যে সাজ-পোশাক পাটি পিকনিকের উপর নির্ভর করে না, তার চেয়ে অনেক গভীর জিনিস যার উপরে গোটা জীবনযাত্রার ভিত্তি গড়া হতে পারে, এ জ্ঞান তাঁদের ছিল। সেইজন্য শিক্ষায় দীক্ষায়, কাজে কর্মে, সেবায় ও সামাজিকতায়ী ভারি বলিষ্ঠ একটা নব্য বাঙালী সমাজ উনিশ শতকের শেষ ভাগে গড়ে উঠতে পেরেছিল। সেই আদর্শের অনেকখানিকেই স্বাধীন ভারত আশি-নব্বুই বছর পরেও গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বেশ ছিল তেরো নম্বরের বাড়িটা, যদিও অতগুলি পরিবার মায় একটা বোডিং স্কুল সুদ্ধ একসঙ্গে থাকলে নিশ্চয়ই জল ইত্যাদি নিয়ে অনেক সমস্যাও দেখা দিত তবে আনন্দের মাত্রাটাই হয় তো বেশি ছিল, তাই সেখানে যে-সব ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা থাকত, বড় হয়ে শুধু সবাই মিলে খেলা করার, গল্প শোনার, একসঙ্গে পাত পেড়ে সারি সারি বসে খাবার, লোকজন আসা যাওয়ার আনন্দের কথাই বেশি করে তাদের মনে পড়ত।

রাস্তার দিকে একটা বারান্দা ছিল, তার গা ঘেঁষে ছিল একটা কদম্ব গাছ, তাতে সাদা সাদা গোল গোল ফুল ফুটে ছোট ছেলেমেয়েদের তাক্ লাগিয়ে দিত। পিছন দিকে আরেকটা বাড়ির বাগানে মস্ত আমড়াগাছ ছিল, তাতে থোকা থোকা আমড়া ঝুলে থাকত। সে বাড়ির মালি বড় ভালো ছিল, বাঁশের ডগায় আমড়া বেঁধে দোতলার স্নানের ঘরের জানলা দিয়ে গলিয়ে দিত।

সে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের কথা এখন কল্পনাও করা যায় না, কলকাতা শহরটারই তখন বয়স কম ছিল। তেরো নম্বরের পাশেই অনেকটা খোলা জায়গা ছিল। একবার শীতকালে সেখানে তাঁবু ফেলে একটা সার্কাসের দল খেলা দেখাল। বাঁদর, কুকুর, ঘোড়া, খাঁচায় পোরা বাঘ এল। মাসখানেক ধরে পিছনের বারান্দা থেকে ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে সার্কাসের লোকদের থাকবার ছোট-ছোট তাঁবু আর চালাঘরের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকত। তারা রাঁধাবাড়া ঘরকন্নাও করত, আবার খেলা অভ্যাস করত, জন্তুদের খাওয়াত। সাধারণ পোশাক পরে তাদের অন্য রকম দেখাত।

ধর্মত্যাগী হলেও উপেন্দ্রকিশোরও আত্মীয়-স্বজনের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হন নি। বড়দাদা সারদারঞ্জনের প্রথম রাগটাও ধীরে ধীরে কমে এল, ভালোবাসাটাই বড় হয়ে দেখা দিল। এই পিতৃহীন সাতটি ভাই- বোনের শেষ বয়স পর্যন্ত পরস্পরের মধ্যে এই আশ্চর্য ভালোবাসা টিকে ছিল। একটি বোম খুব অল্প বয়সে মারা যান। সেকালে খাওয়া-দাওয়া নিয়ে হিন্দুদের মধ্যে অনেক বেশি কঠোর নিয়ম মানার ছিল। হরিকিশোর কলকাতায় আসতেন না, আর উপেন্দ্র- কিশোর কলকাতাবাসী হবার পর খুব বেশিদিন তিনি বাঁচেনও নি। কাজেই তাঁকে নিয়ে কোনো সমস্যাই হয় নি।

তাঁর ছেলে নরেন্দ্রকিশোর একবার এসে উপেন্দ্রকিশোরের বাড়িতে উঠেছিলেন বটে, কিন্তু নিজের ঠাকুর চাকর এনে আলাদা রাঁধাবাড়া করে খেতেন। পরে তিনিও কলকাতায় এসে থাকতেন, নিজের বাসা করে।

এদিকে সেই থেকে মসূয়ার বাড়ি আগলে আছেন জয়তারা। ছেলে- মেয়েরা যখন ছোট ছিল, তাঁর শাশুড়ী, সেই আশ্চর্য লোকনাথের স্ত্রী কৃষ্ণমণিও তাঁর সঙ্গে থাকতেন। তার পরে মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেল, পড়াশুনোর জন্যে ছেলেরাও সব একে একে কলকাতায় চলে এল, কৃষ্ণ- মপিও স্বর্গে গেলেন, দেশের বাড়িতে রইলেন জয়তারা একলা। ছেলে- মেয়েরা নাতি-নাতনিরা কেউ গেলে তাদের বুকে তুলে নিয়ে আদর কর- তেন। না গেলেও, যাকে পেতেন তার হাত দিয়ে ক্ষীরের নাড়ু ক্ষীরের • তক্তি, নারকেলের চিঁড়ে, বড়-বড় আমসত্ত্ব, ছোট-ছোট আমসত্ত্ব, আমসি পাঠিয়ে দিতেন। নাতি-নাতনিদের মুখে আজ পর্যন্ত তার স্বাদ লেগে রয়েছে।

মসূয়া গ্রামসুদ্ধ সকলে জয়তারাকে ভক্তি করত, ভালোবাসত। এক বার খুব ঝড় বৃষ্টি ভূমিকম্পে গ্রামের প্রায় সব কাঁচা বাড়িই পড়ে গেল, রইল শুধু জয়তারার ঘর ও ঠাকুরঘর। গাঁয়ের লোকেরা বলতে লাগল, হবে না, অমন পুণ্যবতীর ঘর ভাঙবে কার এত সাহস হবে।

উপেন্দ্রকিশোরের বড় বোন গিরিবালার ময়মনসিংহের নন্দীচৌধুরী বংশে বিয়ে হয়েছিল। তিনি সারা জীবনই দেশে থাকতেন, মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন, সারদারঞ্জনের বাড়িতে থাকতেন, সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতেন। ভারি গম্ভীর প্রকৃতির রাসভারী ও বুদ্ধিমতী মেয়ে ছিলেন তিনি, ছোট ভাইবোন ও ভাইগো ভাইঝি আর নিজের ছেলেমেয়েরা সবাই তাঁকে যমের মতো ভয় করত। ছেলেপিলের যত্ন করবার ধরনটি ছিল তাঁর ভারি মজার। মস্ত বড় বোগি থালায় এক রাশি ভাত তরকারি মেখে, পিড়িতে করে তাদের খাওয়াতে বসতেন, তারা আট দশ জনা থালার চার দিকে গোল হয়ে বসে পড়ত। গিরিবালা নুন লঙ্কা দিয়ে দিব্যি মুখরোচক করে ভাত মেখে হাত 'ওরে প্রকান্ড গ্রাস বানিয়ে তাদের মুখে পুরে দিতেন। আর যদি এক চক্কর ঘুরে এসে দেখতেন কারো মুখের গ্রাস তখনো মুখেই রয়েছে, অমনি তার মুখে আরেক দলা ভাত আর সঙ্গে-সঙ্গে পিঠে পড়ত প্রচণ্ড কীল। তৰে উপেন্দ্রকিশোরের বয়সটা তাঁর বড় বেশি কাছাকাছি হয়ে যাওয়াতে এ আদরটুকুর থেকে তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন।

এন্ট্রান্স পাশ করে তৃতীয় ভাই মুক্তিদারঞ্জনও কলকাতায় এসে সারদারঞ্জনের বাড়িতে থেকে মেট্রোপলিটান কলেজে ভর্তি হলেন। থাকতেন বড়দার বাড়িতে কিন্তু ঘন ঘন যাওয়া আসা চলত মেজদার বাড়িতে। সারা জীবনে এই ভালোবাসায় এতটুকু চিড় খায় নি। ভাইয়ে ভাইয়ে এমন গভীর স্নেহ দেখলে বাস্তবিক মানবজীবনের অনেক দুঃখকষ্ট ভুলে থাকা যায়।

রায়বাড়িতে গল্প শোনা যায় যে পাছে মুক্তিদারঞ্জনও কিছু একটা করে বসেন, তাই উপেন্দ্রকিশোরের বিয়ের পরেই, তাড়াতাড়ি বড়দাদা মুক্তিদারঞ্জনেরও বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন। তখন বেচারির বয়স কুড়ির অনেক নীচে।

দেখতে দেখতে চতুর্থ ভাই কুলদারঞ্জন ও ছোটভাই প্রমদারঞ্জনও পড়াশুনোর জন্যে কলকাতায় চলে এলেন। ছোট বোন মৃণালিনীর স্বামী হেমেন্দ্রমোহন বসু, ময়মনসিংহের আনন্দমোহন বসুর ভাইপো। হেমেন্দ্রমোহন কুন্তলীন তেল ও দেলখোস এসেন্স আবিষ্কার করে ঘরে ঘরে একটা প্রবাদের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তখনকার দিনে দেশী প্রসাধনী জিনিসের কথা কেউ ভাবতে পারত না, বিশেষ করে অমন উঁচুদরের জিনিস। মৃণালিনী ও হেমেন্দ্রমোহনও কলকাতায় থাকতেন। ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন। এখানেই ক্রমশ সুগন্ধ প্রব্য প্রস্তুতকারক এইচ. বসুর কোম্পানি বড় হয়ে উঠতে লাগল।

রুমে এঁরা কলকাতার লোক হয়ে পড়তে লাগলেন, দেশের সঙ্গে যোগটা যেন ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। দেশে সবাই ময়মনসিংহের বাঙাল ভাষায় কথা বলতেন। সে ভাষাটাও নিতান্ত উপেক্ষা করবার মতো নয়। তার নিজস্ব একটা ভারি সমৃদ্ধ সাহিত্য আছে। ময়মন- সিংহের গীতিকাব্য ভারতীয় সংস্কৃতির উজ্জ্বল রত্ন। এই গীতিকাব্য পড়লে যেন মসূয়ার রায়দের আরো ভালো করে বোঝা যায়, কারণ এ-সব গানগুলো ওখানকার জীবনযাত্রার টীকার মতো!

রায় পরিবারের সংগীত ও সাহিত্য-প্রীতি, তাদের স্বাধীন মনোভাব, তাদের মেয়েদের প্রবল ব্যক্তিত্ব, এ-সবই ময়মনসিংহের মাটি থেকে রস টেনে নিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই! কলকাতার বাসিন্দা হয়ে ওরা ময়মনসিংহের বাঙাল কথা ভুলে যেতে লাগলেন, কিন্তু চারশো বছর ধরে ময়মনসিংহের আলো মাটি জলে পুষ্ট রক্ত তাঁদের শিরায় তবু বইতে থাকল।

তেরো নম্বরের বাড়িটা রায়েদের কলকাতাবাসের প্রাণকেন্দ্র ছিল। উপেন্দ্রকিশোর যে অংশে থাকতেন তার ভিতর দিকেও চওড়া একটা বারান্দা ছিল! রোজ সন্ধ্যাবেলায় সেখানে গান-গল্পের আসর বসে যেত, বাইরের অনেকেও এসে যোগ দিতেন। মসূয়ার রায়েদের অনেকেরই একটা অসাধারণ গুণ দেখা যেত, তাঁরা চমৎকার গল্প বলতে পারতেন। কয়েক বছরের মধ্যে উপেন্দ্রকিশোর ও বিধুমুখীর নিজেদের তিন-চারটি ছেলেমেয়ে হল। বড় মেয়ের নাম সুখলতা, এখন তাকে সুখলতা রাও নামেই ছোট ছেলেমেয়েরা জানে। দেশবিদেশের গল্প সংগ্রহ করে বাংলার ছেলেমেয়েদের উপহার দিয়েছেন। আর সে যে কি মিষ্টি ছড়া, কবিতা, নাটিকা তাঁর কলম থেকে ঝরেছে সে আর কি বলব।

তার পরে ছিলেন সুকুমার, যাঁর বিষয় বলে শেষ করা যায় না। রসের আর কৌতুকের চাবিকাঠি হাতে করে তিনি জন্মেছিলেন, কিন্তু মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সেই স্বর্গে গেলেন। তাঁর আবোলতাবোল, হযবরল, পাগলা দাশু, হেঁসোরাম হু'সিয়ারের ডায়রি, বহুরূপী, লক্ষ্মণের শক্তিশেল এবং আরো কত বই বাংলাদেশের ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দের সামগ্রী হয়ে চিরকাল থাকবে। তার পরের মেয়ের নাম পুণালতা, তিনিও চমৎকার কথা বলতে ও লিখতে পারেন। তাঁর স্মৃতিকথার বই 'ছেলেবেলার দিনগুলি'র তুলনা হয় না। তার পরে ছিলেন সুবিনয়, বৈজ্ঞানিক গল্প ও প্রবন্ধ লিখে খুব খ্যাতি পেয়েছিলেন। সবার ছোট মেয়ে শান্তিলতা ও ছেলে সুবিমল-তাঁরাও চমৎকার গল্প বলতে পারতেন, ছড়া তৈরি করতেন। শান্তিলতাও অল্প বয়সে পরলোকে চলে যান।

এই ছটি ছেলেমেয়ের প্রত্যেকের মনে যেন জাদুকাঠির ছোঁয়া লেগেছিল। আরেকটি মেয়েও তাঁর পরিবারের একজন হয়ে গিয়েছিল। তার নাম ছিল সুরমা। তার বাবা মাও ঐ তেরো নম্বর বাড়িতেই থাকতেন। মা হঠাৎ মারা গেলেন, বাবা সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেলেন, সুরমা বলে তিন বছরের মেয়েটিকে উপেন্দ্রকিশোর ও বিধুমুখী তাঁদের পরিবারের মধ্যে নিয়ে নিলেন। সুখলতার চেয়ে সামান্য বড়, সব ছেলেমেয়েদের সুরমামাসি হয়ে সেও ওঁদের একজন হয়ে রইল। অনেক বছর পরে, উপেন্দ্রকিশোরের কনিষ্ঠভাই প্রমদারঞ্জনের সঙ্গে সুরমার বিয়ে হল্প। তার কাছে উপেন্দ্রকিশোরের পারিবারিক জীবনের অনেক সুন্দর গল্প শোনা যেত। সেই-সব গল্পের মধ্যে দিয়ে উপেন্দ্রকিশোর এমন একটি স্নেহমমতায় পূর্ণ উদার পৌরুষের মূর্তি হয়ে ফুটে উঠতেন যে যাঁরা তাঁকে ভালো করে চিনবার সুযোগ পায় নি, কিম্বা হয়তো চোখেও দেখে নি, তাদের কাছেও তিনি যেন জীবন্ত হয়ে উঠতেন।

তবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষরা তাঁদের স্মৃতিকথার মধ্যে দিয়ে ততটা মূল্যবান হয়ে ওঠেন না, যতটা হন তাঁদের কর্মময় জীবনের চিহ্নগুলির মধ্যে দিয়ে। যে মানুষ মরে গেলেই ফুরিয়ে গেল, আর কারো কোনো কাজে এগ না, কেবল পাঁচটা গল্প দিয়ে যার স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখতে হয়, কি আর তেমন কীতি তার? কিন্তু যার নাম লোকে ভুলে গেলেও তার কাজের সুফল বংশপরম্পরায় ভোগ করে, তারই কি সার্থক জীবন। আজকালকার অনেক বাঙালী ছেলেমেয়ে উপেন্দ্রকিশোরের নামও জানে না, কিম্বা হয়তো জানে আবোলতাবোনের রচয়িতা সুকুমার রায়ের বাবা বলে কিম্বা বিখ্যাত চিত্রনির্মাতা সত্যজিৎ রায়ের ঠাকুরদাদা বলে। তবু এই-সব ছেলেমেয়েরাও যেই একখানি বই খোলে অমনি উপেন্দ্রকিশোরের কাজের সুফল ভোগ করে!

সপ্তম অধ্যায়

যেদিন মানুষ পৃথিবীতে প্রথম ভূমিষ্ঠ হয়, সেদিন সে তার সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে দেখা দেয় না। জন্মাবার পরে দিনে দিনে পলে পলে যে কতকগুলো দোষ গুণ দুর্বলতা ক্ষমতা, কি শারীরিক কি মানসিক, তার সঙ্গের সাথী হয়ে জন্মেছিল, তাদের কত যে ভাঙাগড়া লোপ পাওয়া বৃদ্ধি পাওয়া চলতে থাকে তার আর লেখাজোখা নেই। কার সঙ্গে মিশল, কি দেখল, কি শুনল, কি শিক্ষা পেল, কি চিন্তা করল, এই সবটা জড়িয়ে মিশিয়ে ধীরে ধীরে একটা গোটা ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়। তার কতখানি

যে জন্মগত আর কতখানি পরিবেশ থেকে আহরণ করা তা বলা শক্ত। ময়মনসিংহের খোলা বাতাসে মানুষ উপেন্দ্রকিশোরের বেলাতেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। কতকগুলি অসাধারণ গুণ নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন সত্যি, কিন্তু ছোটবেলাকার ঐ-সব বিশেষ সঙ্গী বন্ধু, তার পর আরেকটু বড় হয়ে কলকাতায় ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা, কয়েকজন অসাধারণ মনীষীর প্রভাব, এই-সব যদি তিনি লাভ না করতেন, তা হলে তাঁর জন্মগত প্রতিভা কি ভাবে বিকশিত হত, কে জানে। এ-সব ছাড়াও ভাগ্যগুণে তিনি তাঁর বিশেষ মেধা ফুটিয়ে তুলবার জন্য মস্ত বড় একটা সহায় পেয়েছিলেন নিতান্তই সৌভাগ্যক্রমে। সেটি হল পয়সাকড়ির ভাবনা থেকে অনেকখানি নিষ্কৃতি। প্রথম জীবনেই যঙ্গি তাঁকে পরিবার প্রতিপালনের জন্য টাকা রোজগার করতে হত, তা হলে ছবি তোলা আর ছবি ছাপা কিম্বা রঙ তুলি কিনে নিজে ছবি জাঁকা, এ-সব কাজের অবকাশ বা সঙ্গতি কোনোটাই উপেন্দ্রকিশোর পেতেন না। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ছোট-ছোট আবিষ্কারের ইতিহাস যদি গড়া যায়, দেখা যায় যে এতটুকু সফলতার পিছনে কি বিরাট পরিমাণের বিফলতা থাকে। অনেকখানি বিশ্বাস, উদ্যম আর ধৈর্য না থাকলে, শুধু বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন, কোনোরকম সৃষ্টিমূলক কাজই করা যায় না। কিন্তু কত সময়, এ-সমস্ত সম্ভাবনা হয়তো ব্যর্থ হয়ে যায়। এই নিষ্কৃতির জন্য উপেন্দ্রকিশোর প্রথমে হরিকিশোর ও পরে নরেন্দ্রকিশোরের কাছে ঋণী ছিলেন।

যাঁরা জ্ঞান সাধনা করেন তাঁরা সকলে এক ধরনের হন না। কেউ কেউ সাংসারিক জীবনকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে গিয়ে নির্জনতা খোঁজেন, যেখানে সাধনার কোনো বিয়ের ভয় থাকে না। আবার কেউ কেউ সংসারের মধ্যে থেকে নিশ্চিন্ত মনে সাধনা করে যান, বাধা হওয়া দূরে থাকুক, মনে হয় যেন তাঁদের সাংসারিক ও পারিবারিক জীবন তাঁদের সাধনাকে আরো সমৃদ্ধ করে তোলে। আবার তেমনি তাঁদের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তাঁদের সংসারটিও আরো সুন্দর হয়ে ওঠে। তার একটা কারণ হল এ ধরনের অসাধারণ মানুষদের মনের মধ্যে একটা নিভৃত জায়গা থাকে, সংসারের ঝামেলা যেখানে পৌঁছতে পারে না। শান্তির দরকার হলে সেইখানে তাঁরা নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে রাখতে পারেন, কেউ তাঁদের সাধনার বিঘ্ন ঘটাতে পারে না।

এইরকম মানুষ ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সমাজ, প্রত্যেকের প্রতি তাঁর কর্তব্য পালন করে আনন্দও পেতেন, কিন্তু যে জ্ঞানসাধনার জন্যে তিনি জন্মেছিলেন কখনো তার অবহেলা করতেন না।

আসল কথা তাঁর জীবনে এ দুটি জিনিস আলাদা ছিল না। তাঁর ছবি আঁকা, ছবি ছাপা, গান লেখা, বেহালা বাজানো, বই রচনা করা, সবই ছিল মানুষকে আনন্দ দেবার জন্য, সংসার থেকে নিজেকে আলাদা করবার তাঁর জো ছিল না। কিন্তু তাঁর চরিত্রে এতটুকু লোভ বা স্বার্থপরতার খাদ ছিল না। শিল্প সাধনা করে, সংগীত রচনা করে, বই লিখে, ছোটদের জন্যে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে, কখনো এতটুকু ব্যক্তিগত লাভের কথা মনে আনেন নি।

এ-সব ছিল তার প্রাণের জিনিস, তার আনন্দের জিনিস, তার জীবনের উদ্দেশ্য। কলেজে পড়তে নিজের মাথা থেকে এটা ওটা তৈরি করতেন, ছোট-ছোট যন্ত্র বানাতেন, পরীক্ষা করতেন, ফোটোগ্রাফির নেশাটাকে নানান কার্যকরী উদ্দেশ্যে লাগাতেন। আলো জিনিসটা কি, কিভাবে আলো বিশ্লেষণ করা যায়, কোন অবস্থায় আলোর কি প্রতিক্রিয়া হয়, এই-সমস্ত বিষয়ে পৃথিবীতে যত ভালো বই লেখা হয়েছে, তার ইংরিজি অনুবাদ আনিয়ে তন্ময় হয়ে পড়তেন। শুধু পড়তেন না, সেগুলো নিজের হাতে পরীক্ষা করেও দেখতেন। এটা ছিল তাঁর প্রতিভার এক পিঠ।

অন্য পিঠে ছিল তার শিল্প ও সংগীত-সাধনা। প্রতিভা না থাকলে এ দুটির কোনোটাই হয় না। কিন্তু শুধু প্রতিভা থাকলেই হয় না, তার সঙ্গে থাকা চাই আপ্রাণ চেষ্টা। সৃষ্টির জগতে এক মুহুর্তের আলস্য নেই। আলস্য তো নেই-ই, বিশ্রামও যে খুব বেশি আছে তা মনে হয় না। শিল্পীকে যেন ভূতে পায়, সারাক্ষণ কি একটা প্রবল তাগাদা মানুষটাকে তাড়িয়ে বেড়ায়, জীবনের প্রতিটি মুহুর্তকে জুড়ে থাকে। খালি অনলস চেষ্টা করা, সফল না হলে ফেলে দিয়ে আবার চেষ্টা করা। কান পেতে গান শোনা, ওস্তাদের কাছে কায়দাটি ধরা, অবিরাম অভ্যাস করা, আবার কান পেতে থাকা যতক্ষণ না ঠিক সুরটি বেরুল। এর কি কোনো শেষ থাকে?

তেরো নম্বরের বাড়িতে একটা অন্ধকার ঘর ছিল, ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা সেখানে ঢুকতে ভয় পেত, সেটি ছিল ছবি তোলার গবেষণাক ঘর। অন্য ঘরের কোণে বেহালা ছিল, একটা ঈজেল ছিল, তাতে অর্ধেক আঁকা হয়তো একটা তেল রঙের ছবি থাকত। যখন যে কাজটি করতেন তন্ময় হয়ে করতেন। বেহালা যখন বাজাতেন, সুরের মধ্যে একেবারে ডুবে যেতেন, চারি দিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে জ্ঞান থাকত না। সব ক্ষণিক দুঃখ ভুলে থাকতেন, সেই যে নিজের হৃদয়ের নিভৃত কক্ষ, তার মধ্যে যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন। কেউ সেখানে পৌছতে পারত না।

কিন্তু নিজের আয়ত্ত করা বিদ্যা দুহাতে দান করতেও ভালোবাসতেন, কেউ কিছু শিখতে চাইলে সে যে কি খুশি হতেন। বাড়িতে একটা গান ৰাজনা সাহিত্য শিল্পের হাওয়া বইত। সন্ধেবেলায় ভিতর দিকের চওড়া বারান্দায় সে যে কতরকম গল্প হত, ইতিহাসের গল্প, নানান দেশের গল্প, পুরাণের গল্প, সেকালের জীবজন্তর গল্প, আকাশের গ্রহ তারার গল্প, দেশের গল্প, যারা বড় হয়েছেন তাদের ছোটবেলাকার গল্প, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গল্প। ছোটরা যারা শুনত তাদের কিছুতেই আশা মিটত না। রাত হয়ে যেত, খাবার সময় হয়ে যেত, তবু কিছুতেই উঠতে চাইত না, শেষটা জোর করে গল্প বলা বন্ধ করে: দেওয়া হত।

গল্পের নেশা কি কম নেশা। দ্বারকানাথের এক ছোট ছেলে জ্যান্ড একটা ছোট মাছ হাতে নিয়ে চলেছে, কাঁচের বোতলে রেখে পুষবে বলে। এমন সময় উপেন্দ্রকিশোরের সব চেয়ে ছোট ভাই প্রমদারঞ্জনের সঙ্গে দেখা। আর যাবে কোথা 'গল্প বল, গল্প বল' বলে ছেলে নেচে উঠেছে। প্রমদারঞ্জন সরকারি জরীপ বিভাগে কাজ করতেন, বনজঙ্গলের অদ্ভুত গল্প বলতেন, তা ছাড়া দেশবিদেশের কত যে গল্প তাঁর জানা ছিল তারু হিসাব নেই, সব বীরত্বের গল্প, সাহসের গল্প, জন্তুজানোয়ারের গল্প.. হাসির গল্প। কার না ইচ্ছে করে সে-সব গল্প শুনতে। মজা করে প্রমদারঞ্জন বললেন, 'বলব, যদি তোর হাতের ঐ মাছটাকে কাঁচা গিফে খেতে পারিস।' ব্যস্ আর কথাটি নেই, কপ্ করে মাছ মুখে পোরা। 'ওরে খাস্ নে, খাস্ নে, গল্প বলছি।' আর খাস্ নে! মাছ ততক্ষণে কিবিল করতে করতে পেটে চলে গেছে। গল্প শোনার এমনি নেশা।'

পরে যে, উপেন্দ্রকিশোর, তাঁর ভাইরা, ছেলেমেয়েরা ও বন্ধুবান্ধব সবাই মিলে শিশুসাহিত্যের জগতে নতুন একটা যুগ এনে দিয়েছিলেন, এইখানেই তার প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল। সেটা ছিল একটি গড়ে ওঠার, তৈরি হওয়ার যুগ। বাংলাদেশের এই গড়ে ওঠার প্রথম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শগুলিকে রূপ দিয়েছিলেন। তাঁর ছেলেমেয়েরা অনেকেই বাংলার নতুন সংস্কৃতির সেবক ছিলেন, শিক্ষাদীক্ষায়, সমাজ- জীবনে, সাহিত্যে, সংগীতে, শিল্পে, নাট্যে, সব ক্ষেত্রেই তাঁদের অকাতর দানে বাংলাদেশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এদের যেমন সাহিত্যের তেমনি গান-বাজনার চর্চা ছিল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উপেন্দ্রকিশোরের চেয়ে মাত্র দু বছরের বড়। একই ধরনের সখ সাধ থাকলে যা হয় দুজনের মধ্যে একটা গভীর বন্ধুত্বের সৃষ্টি হল। মাঘোৎসবের সময় দেখা য়েত উপেন্দ্রকিশোর বেহালা নিয়ে জোড়াসাঁকোর দিকে চলেছেন, গানের সঙ্গে বেহালা বাজাবেন।

ঠাকুর পরিবারের আরেকটা ঝোঁকও ছিল, সেটি হচ্ছে শিশুসাহিত্য। সেকালের বাংলাদেশে ছোটদের জন্য আলাদা করে বিশেষ কিছু লেখা হয় নি। তবে নানারকম ছড়ার প্রচলন ছিল, ঠাকুরমা দিদিমা নাতি নাতনিদের ঘুম পাড়াবার সময় রূপকথা বলতেন। মেয়েরা নানারকম ব্রত করত, সেই সময় ব্রতকথার সুন্দর সুন্দর গল্প বলা হত। কবিগান ছিল, যাত্রা ছিল সন্ধেবেলা চন্ডীমণ্ডপে রামায়ণ পড়া হত, কাজেই ছেলেমেয়েদের গল্প শোনার সখ মেটাবার উপায়ও ছিল অনেক। কিন্তু সে-সবই ছিল পুরোনো দিনের কথা, আধুনিক জগতের সঙ্গে তার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যেত না, বিজ্ঞানের নামগন্ধও থাকত না। কাজেই যাঁরা ছোট ছেলেদের শিক্ষার কথা ভাবতেন, তাঁরা শিশুসাহিত্য নিয়েও মাথা ঘামাতেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সেকালের খৃস্টান পাদরি ও মিশনারিরা, তাঁরা নানান বিলাতী গল্পের বাংলা করে আর নিজেদের লেখা রচনার মধ্যে দিয়ে বিলিতি শিক্ষা যে কত ভালো তাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করতেন।

বাইরে থেকে যেটাকে ঘাড়ে চাপানো হয় তার সঙ্গে তো আর নাড়ির যোগ থাকে না, কাজেই ঐ ধরনের ছোটদের বই একটা বিদেশী উপদ্রবের মতোই হয়ে রইল। তার পরে যখন উনিশ শতকের শেষের দিকে বাংলা- দেশের সব ক্ষেত্রেই একটা জেগে ওঠার সাড়া পড়ল, শিশুসাহিত্যও বাদ গেল না। খানকতক বই লেখা হল, ছোটদের জন্য দু চারটে পত্রিকাও বেরুল। তার মধ্যে প্রথম হল ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত 'বালক', রবীন্দ্রনাথের মেজো বউঠান জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তার সম্পাদনা করে- ছিলেন, তরুণ রবীন্দ্রনাথ তাতে লিখতেন, সম্পাদনার তারও তাঁর ওপর কিছুটা ছিল। 'মুকুল' বলে আরেকটি পত্রিকাও পরে বেরিয়েছিল। তা ছাড়া 'সখা' ছিল, 'সাথী' ছিল এবং সে-দুটি মিলে পরে 'সখা ও সাথী' হয়েছিল। কিন্তু ছাপা কিম্বা ছবির দিক থেকে কোনোটাই খুব চিত্তাকর্ষক ছিল না। ছোটদের জন্য লেখা বই যে আবার খুব সুন্দর করে প্রকাশ করা যায় সে কথা আমাদের দেশে বিশেষ কেউ জানতই না।

কেউ না জানলেও উপেন্দ্রকিশোর জানতেন। তিনি অনেক বিলাতী বই দেখেছিলেন, তার মধ্যে ছোটদের বইও ছিল, যেমনি মনোরম তাদের পাঠ্য বিষয়গুলি, তেমনি সুন্দর তাদের ছাপা ও ছবি। দীর্ঘকাল ধরে নিজের অন্ধকার ঘরে বসে ছবি তোলা আর ছবি ছাগা নিয়ে পরীক্ষার পর পরীক্ষা করেছেন। তিনি জানতেন যে আমাদের দেশের ছেলেমেয়ে- দের জন্যও সুন্দর ছবিতে ভরা সুন্দর করে ছাপা সুন্দর বই তৈরি করা সম্ভব। কে জানে তখনি হয়তো মনে মনে সঙ্কল্প করেছিলেন যে তাঁর হাত দিয়েই এ কাজের অনেকখানি সম্পন্ন হবে।

অষ্টম অধ্যায়

সময় কারো জন্যে বসে থাকে না, কাজকর্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে একের পর এক বছরগুলো কেটে যেতে লাগল। পারিবারিক জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে উপেন্দ্রকিশোর ভারি যত্নশীল ছিলেন। ছেলেমেয়ে- দের শিক্ষার দিকে সতর্ক দৃষ্টি ছিল; যার যা স্বাভাবিক গুণ ছিল তাকে যত্ন করে ফুটিয়ে তোলা এও একটা কর্তব্য, এদিকেও তিনি যত্নবান ছিলেন। পারিবারিক জীবনকে সুন্দর করতে হলে মনটাকে মুক্তি দিতে হয় তিনি জানতেন, তাই সকলে একসঙ্গে চিড়িয়াখানায়, জাদুঘরে, এখানে ওখানে চড়িভাতি করতে যেতে তাঁর উৎসাহও কম ছিল না। এক জায়গায় বন্ধ থাকা তাঁর স্বভাব ছিল না, ছুটি হলেই সপরিবারে

নানান স্বাস্থ্যকর জায়গায় বেড়াতে যেতেন, গিরিডি, চুনার, পুরী, দাজিলিং। সে-সব কথা তাঁর ছেলেমেয়েদের মনে আনন্দের স্মতি হয়ে আজও গাঁথা হয়ে আছে। ১৮৯৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে ছাপার কাজ ও ছবি এনগ্রেভ করা সম্বন্ধে তাঁর এতখানি শেখা ও জানা হয়ে গিয়েছিল, এতখানি দক্ষতা ও নিজের উপরে একটা বিশ্বাস এসেছিল যে সাহস করে নিজের পয়সায় বিলেত থেকে কিছু যন্ত্রপাতি আনিয়ে নিজের ছাপাখানার কাজ শুরু করে দিলেন। এইভাবে সেকালের বিখ্যাত ইউ, রায় এন্ড সন্সের ছাপা- খানার গোড়াপত্তন হল।

এই ছাপাখানার বিশেষত্ব হল এখানে হাফটোন বুক প্রিন্টিং এর কাজ হত। ভারতবর্ষে তখন আর কেউ এ বিষয় জানত না। এদেশে ছাপা বইয়ের ছবিও ভালো হত না। উপেন্দ্রকিশোরের প্রথম বইয়ের নাম 'ছেলেদের রামায়ণ' এ বই এখনো ছোট ছেলেমেয়েরা কত খুশি হয়ে পড়ে। উপেন্দ্রকিশোরের নিজের হাতে এর চমৎকার ছবি আঁকা হল। তখনো নিজের ছাপাখানা হয় নি, অন্য জায়গায় বই ছাপতে দেওয়া হল। তারা বুক তৈরি করতে গিয়ে সব ছবি খারাপ করে ফেলল, উপেন্দ্র-

কিশোরের সে কি দুঃখ! এর পর আর কোনো বইয়ে এমনটি হয় নি, তার কারণ সব ছবি তাঁর নিজের প্রেসে নিজের প্রণালীতে ছাপা হয়েছে। প্রকান্ড প্রকান্ড কাঠের প্যাকিং কেসে করে গোরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে যেদিন বিলেত থেকে যন্ত্রপাতিগুলো এসে তেরো নম্বর বাড়িতে পৌছল সে একটি স্মরণীয় দিন। বাড়ির ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে দেখতে লাগল কেমন করে ঐ-সব বিরাট ভারী প্যাকিং কেসগুলোকে গোরুর গাড়ি থেকে নামিয়ে ঘরে তোলা হয়। সারাটা সকাল এইভাবে কাটল।

কিন্তু তেরো নম্বরের বাড়িতে যন্ত্রপাতি বসিয়ে একটা ছাপাখানার জায়গা কোথায়? উপেন্দ্রকিশোরকে অন্য বাড়ি দেখে উঠে যেতে হল। ওদের জীবনের একটা অধ্যায় ঐখানে শেষ হল। মস্ত বড় বাড়িটার জমজমাট ভাবের আকর্ষণ, চওড়া বারান্দায় সন্ধ্যাবেলার আসর, এক- তলার ভাড়াটেদের প্রকান্ড চৌবাচ্চায় মাছ কচ্ছপের মজা দেখা সব ছেড়ে চলে আসতে হল।

গেলেন ওরা কাছেই, সাত নম্বর শিবনারায়ণ দাস লেনে। তখন উপেন্দ্রকিশোরদের পরিবারে নিজেদের দুটি ছেলে, তিনটি মেয়ে, আর সুরমা বলে সেই মেয়েটি। শিবনারায়ণ দাস লেনের বাড়িতে ছোট ছেলে সুবিমল জন্মেছিলেন। তেরো নম্বরের পুরোনো পরিবেশটাও অনেকখানি বদলিয়ে গেল। ওরা চলে গেছেন, ১৮৯৮ সালে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মারা গেলেন, অনেকগুলি ছেলেমেয়ের সমস্ত দায়িত্ব কাদম্বিনীর উপযুক্ত হাতে এসে পড়ল। তবে তাঁর ডাক্তারি ব্যবসার সাফল্যের জন্য কোনো দিনই তাঁকে অর্থাভাবে পড়তে হয় নি।

নতুন বাড়িটি ছিল মাঝারি রকমের, সেইখানে চাকর-বাকর নিয়ে উপেন্দ্রকিশোরেরা গুছিয়ে বসলেন। একটা ঘর হল ছবি তোলার আর ছবি আঁকার স্টুডিও। আরেকটি ঘরে ছোট একটি প্রেস বসল, অন্য একটি ঘরে আর মস্ত বারান্দায় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য দরকারি সরঞ্জাম রাখা হল। একটা স্নানের ঘর হল ছবির ডার্ক-রুম। সেইখানে হাফটোনের কাজে উপেন্দ্রকিশোর আরো হাত পাকাতে লাগলেন। আস্তে আস্তে তাঁর ছাপাখানার খ্যাতি চারি দিকে ছড়াতে লাগল।

প্রথমে বিলিতি ছাপার কেতাটা শিখলেন। তার পরে মনে হতে লাগল তাতে অনেক খুঁত রয়েছে, আরো ভালো করা যায়। এক যমে তাই নিয়ে পরীক্ষা করে চললেন। বিলেতের বিখ্যাত প্রিন্টিং-এর পত্রিকা পেনরোজ এনুয়েলে এই বিষয়ে অনেক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন, তাঁরা আদর করে সে-সব ছাপতে লাগলেন। এই-সব প্রবন্ধের লেখকের জ্ঞানের গভীরতা ও ভাষার মাধুর্য দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। সে সময়ে যে একজন বাঙালী যুবক এত সহজ সুন্দর করে ইংরিজিতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতে পারলেন ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

তেরো নম্বরের বাড়িতে যে শিশুসাহিত্যের বীজের অঙ্কুর বেরিয়েছিল, আস্তে আস্তে তাতে ফুল ফুটতে লাগল। বারান্দায় বসে ছেলেমেয়েদের কাছে উপেন্দ্রকিশোর যে-সব সেকালের গল্প বলতেন, তাই দিয়ে 'সেকালের কথা' বই তৈরি হল। আগাগোড়া উপেন্দ্রকিশোরের নিজের লেখা, নিজের হাতে আঁকা, নিজের ছাপাখানায় ছাপা, এ বইয়ের হাফটোন বুকে ছাপা ছবিগুলি হল প্রায় নিখুঁত।

ততদিনে উপেন্দ্রকিশোর বিলিতি নিয়মে হাফটোন ছাপার আরো উন্নতি করে ফেলেছেন। বিলেতের ছাপাখানার মহলে তাই নিয়ে বেশ একটা আলোড়নের সৃষ্টিও হয়েছিল। তাঁরা গুণগ্রাহী জাত, তাঁদের পত্রিকাদিতে উপেন্দ্রকিশোরের উচ্চ প্রশংসা বেরুল, সেখানে যাবার জন্য তাঁর কত নিমন্ত্রণ এল, এমন-কি, তাঁরাও কেউ কেউ এখানে এসে ছাপা- খানার কাজ দেখবার প্রস্তাব করলেন। এখানে এসে ছোটোখাটো একটা ভাড়াবাড়িতে সামান্য উপকরণ দিয়ে কেবল নিজের প্রচন্ড প্রতিভাবলে মাত্র বত্রিশ বছরের একজন বাঙালী যে এতখানি সম্পাদন করতে পেরেছিলেন এ বোধহয় তাঁরা ধারণাও করতে পারেন নি।

সেকালে আমাদের দেশে ছবি ছাপা হত কাঠের উপরে খোদাই উডকাট কিম্বা ইস্পাতের পাত ইত্যাদির সাহায্যে, তাকে বলত স্টিল প্লেট। ছবি হত অস্পষ্ট ও মোটা। কলেজে পড়বার সময়ই উপেন্দ্র- কিশোর জানতে পেরেছিলেন যে তামা ও জিঙ্কের পাতে খোদাই করে ছাপলে আরো অনেক মোলায়েম ও সূক্ষ্ম ছবি হয়। হাফটোন ও লাইন বুক সম্পর্কে অনেক পড়াশুনো ও গবেষণার ফলে উপেন্দ্রকিশোর সে-সব প্রণালীর যে উন্নতিসাধন করতে পেরেছিলেন, বাস্তবিক তাতে শুধু এদেশের নয়, পৃথিবীর ছবিছাপার বিজ্ঞান উপকৃত হয়েছিল।

দিনে দিনে ছাপাখানার উন্নতি হতে লাগল, ক্রমে এ বাড়িতেও জায়গা কুলোয় না, তখন আরো বড় বাড়ি দেখে উপেন্দ্রকিশোরকে আবার উঠে যেতে হল। এই হল বাইশ নম্বর সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ি, ১৯০০ সাল থেকে এই বাড়ির একতলায় চলতে লাগল ইউ, রায় এন্ড সন্সের ছাপাখানার কাজ, উপেন্দ্রকিশোর সপরিবারে থাকতেন দোতলায়, তিনতলায়।

পরিবারটি ততদিনে আরো বেড়ে গেছে। নিজেদের ছটি ছেলে- মেয়ে, সুরমা, বিধুমুখীর রুগ্ন ছোট ভাই সতীশচন্দ্র, উপেন্দ্রকিশো:রর চতুর্থ ভাই কুলদারজন এঁরা তো ছিলেনই, তা ছাড়া আরো বহু আত্মীয়- বন্ধুর যাওয়া আসা লেগেই থাকত।

মনে হয় ওদের ছিল অবারিত দ্বার, কোনো দুঃখী নিরাশ্রয় ও দের বাড়ি থেকে ফিরে যেত না। কত রুগ্ন লোক এসে চিকিৎসা করিয়ে যেত। একবার এক বৃদ্ধ পাগল ভদ্রমহিলাও অনেকদিন থেকে গেলেন। বাড়িসুদ্ধ সকলে নাস্তানাবুদ, কিন্তু উপেন্দ্রকিশোরের বাড়ির দরজা তবুও তেমনি খোলা রইল।

কুলদারঞ্জনের জীবনটি তাঁর মেজদাদার জীবনের সঙ্গে একেবারে জড়িয়ে গিয়েছিল। ছবি তোলা, ছোটদের জন্য লেখার সখ এরও ছিল প্রবল। ইনিও ব্রাহ্মসমাজে বিয়ে করে হিন্দু আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে একটু সরে এসেছিলেন। বিয়ের পর কয়েক বছর আলাদা বাড়ি করে ছিলেন, কিন্তু তিনটি ছেলেমেয়ে রেখে অল্প বয়সে স্ত্রী মারা গেলে পর, আবার এসে উপেন্দ্রকিশোরের বাড়িতে রইলেন। ছেলেমেয়ের। জ্যাঠাইমার কাছেই মানুষ হল।

এই কুলদারঞ্জনের সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোরের চেহারার বা প্রকৃতির খুব বেশি সাদৃশ্য ছিল না অথচ সখগুলো ছিল এক ধরনের। উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন অনেকটা লম্বা চওড়া ফরসা, সুন্দর উঁচু নাক ছিল, ঠান্ডা মেজাজ ছিল। শান্ত সংযত ব্যবহার ছিল। কুলদারঞ্জন বেঁটে, গায়ের রঙ শামলা, নাকমুখ অতটা সুগঠিত নয়, চট করে যেমন রেগে যেতেন, তেমনি দুটো মিষ্টি কথাতেই গলে জল হয়ে যেতেন। দুজনেই ছিলেন স্নেহশীল, ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য ভালো বই লেখা হোক দুজনেরই এই এক স্বপ্ন। বড় ভাইয়ের মতো প্রতিভা না থাকলেও কুলদারজন সংগীতজ্ঞ ছিলেন। ছবি আঁকার হাত ছিল চমৎকার, খুব ভালো ফোটো তুলতে পারতেন, নিজে সে ছবি এনলার্জ করে, রঙ দিয়ে সম্পূর্ণ করতেন। অত উঁচুদরের হাতে ফিনিস্ করা ছবি কম দেখা যায়। পয়সাকড়ির ধার ধারতেন না দুজনের মধ্যে কেউ, যেমন রোজগার হত, তেমনি মক্তহস্তে খরচ হত, একে ওকে দিয়ে দুই ভাই সমান আনন্দ পেতেন।

তার উপর উপেন্দ্রকিশোরের ছিল উদার ধামিক চিত্ত। ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত মঙ্গল কাজের জন্য তাঁর ছিল গভীর দরদ। ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষা- লয়ের জন্য কত চিন্তা করতেন, কতরকমে সাহায্য করতেন, পরিচালক সমিতির সদস্য ছিলেন, গান লিখে, নাটিকা লিখে, ছেলেমেয়েদের শিখিয়ে যখন যেভাবে পারতেন সাহায্য করতেন।

সে সময় মেয়েরা খুব বেশি স্কুল-কলেজে পড়ত না, এমন-কি, গোঁড়ারা অনেকে বলতেন যে কলেজে পড়লে মেয়েরা হয় মরে যায়, নয় তো বিধবা হয়, নিদেন জাত যায়। এইরকম আবহাওয়াতে উপেন্দ্র- কিশোরদের বাড়ির সব মেয়েরা স্কুলে কলেজে পড়তে যেতেন, খৃষ্টানদের তো কথাই নেই। এইভাবে সামাজিক উন্নতির পথ একটি একটি করে পাথর ফেলে বাঁধতে হয়, তবে সে উন্নতি স্থায়ী হয়।

বাইশ নম্বর সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে ইট, রায় এন্ড সন্সের ছাপাখানা আর উপরের তলায় উপেন্দ্রকিশোরের বাস অনেক বছর ছিল। বাড়িটি ক্রমে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। মৌচাকের চারি দিকে মৌমাছিরা যেমন ছেঁকে ধরে, বাইশ নম্বর সুকিয়া স্ট্রীটের ছাপাখানার দরজা জানলার বাইরে ফেলে দেওয়া রঙিন ছবির আশায় পাড়ার ছেলেরা তেমনি ভিড় করত।

বাড়িটার একটা বিশেষ শব্দ আর গন্ধ ছিল, যা শুনলে আর শুঁকলে ছোট-ছোট ছেলেদের মন পাখির মতো উড়ে যেতে চাইত। একটানা শব্দটা ছিল প্রেস চলার আর গন্ধটা ছিল কালি রঙের গন্ধ। দুটিতে মিলে এমন একটা জাদুর সৃষ্টি করত যে কেবলই মনে হত এই বুঝি ডানা মেলে গোটাবাড়িটা আকাশে উড়ে পড়বে।

বাড়ির কর্তা ঐ সুন্দর গম্ভীর মানুষটি সম্পর্কেও ছেলেদের কম কৌতূহল ছিল না। প্রেসে যাঁরা কাজ করতেন তাঁদের তারা 'ছবি দিন, ছবি দিন' করে জ্বালিয়ে খেত আর দাড়িওয়ালা গম্ভীর ভদ্রলোকটিকে দূর থেকে সমীহ করত আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত। এই ভক্ত ছেলের দলের মধ্যে স্বর্গীয় সুনির্মল বসুও ছিলেন। গিরিডিতে তিনি একবার সাহস করে উপেন্দ্রকিশোরের একেবারে সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যখন গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন-কি চাও? সুনির্মল বসু কিছু না বলেই পালিয়েছিলেন।

নবম অধ্যায়

লেখাপড়া জোর করে প্রায় সবাইকেই শেখানো যায় বটে, কিন্তু লিখতে পারা, ভালো লেখা চিনতে পারা অন্যকে চেনাতে পারা সে হল আলাদা জিনিস। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতেন শিল্পী যে সেও অন্য সবাকার মতো যখন পৃথিবীতে আসে একেবারে খালি হাতেই আসে, সঙ্গের সাথী করে নিয়ে আসে শুধু একটুখানি পিপাসা। সে পিপাসাটাই হল সব, সাধারণ জল দিয়ে তাকে মেটানো যায় না, তার জন্য অন্য রকমের রস চাই, সুর, শব্দ, রাগ, এ-সব নইলে তার চলে না। যারা এই পিপাসাটুকু নিয়ে জন্মায় শুধু তারাই হয় শিল্পী, তারাই হয় সাহিত্যিক। আর যদি এই পিপাসাটি না থাকে তো হাজারখানা হবি আঁকলেও সে শিল্পী হয় না, পাঁচশো বই লিখলেও সাহিত্যিক হয় না।

কেমন করে জানি মসূয়ার রায় পরিবারের ছেলেমেয়েরা অনেকেই ঐ পিপাসার একটুখানি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে যায়। তার জন্যে কোনো উপকরণও লাগে না, আপনা থেকেই কেমন এসে যায়। উপেন্দ্রকিশোরের ঠাকুরদাদা লোকনাথের ভাই ছিলেন ভোলানাথ, তিনি কথায় কথায় ছড়া কাটতেন, বাঙালদেশের ভাষায় বলা এমন কিছু উঁচুদরের কবিতা নয়, তবে রসে ভরপুর। তাঁর বউদিদি কৃষ্ণমণি রান্না করছেন, উনুনের ধোঁয়া লেগে চোখ দিয়ে জল পড়ছে। তাই দেখে ভোলানাথ বললেন,

'এক বউয়ের নাম সুদক্ষিণা, তাত খাইন না, খাইন চীনা। গির্জাইনের নাম কৃষ্ণমণি, রাতে পড়ে চোখের পানি! পাগ্ বাইয়াতে ফুঁপানি।' বউরা খেতে বসেছে, বাইরে থেকে কান পেতে আর শব্দ তান ভোলানাথ বললেন,

'ঘরে খাইন, বাইরে খপর, চেপাপোড়া পানিভাত চাপর চপর।'

একবার ভোলানাথ খাজনা করতে গেছেন কিন্তু নায়েবমশাই গায়ে তেল মাখছেন তো তেলই মাখছেন। ভোলানাথ বললেন, 'আমি আইলাম খাজনা করতাম, নায়েব লাগাইল ত্যা'ল্,

আশা উমেদ যত আছিল, মার্গের তলে গেল্।' শুনেই নায়েব চমকে উঠে তাড়াতাড়ি করে কাজ সেরে দিলেন। এদের বংশধররা যে খেলা করতেও কবিতা করবে এ আর আশ্চর্য কি? সবাই মিলে গোল হয়ে বসে একটা জানা গল্প নিয়ে এ এক লাইন ও এক লাইন করে ছড়া গেঁথে গল্পটি শেষ করতে ভারি মজা। একদিন হল কথামালার বাঘ ও বকের গল্প। ছড়াটা এইরকম ভাবে শুরু হয়েছিল-

'একদা এক বাঘের গলায় ফুটেছিল অস্থি, যন্ত্রণায় কিছুতেই নাহি তার স্বস্তি, তিনদিন তিনরাত নাহি তার নিদ্রা, সেঁক দেয়, তেল মাখে, লাগায় হরিদ্রা...'

উপেন্দ্রকিশোরও এ রস থেকে বঞ্চিত ছিলেন না, বাইরে থেকে তাঁকে যতই-না গম্ভীর মনে হোক। মজার মজার ছবি এঁকে, বিদেশে কোথাও কাজে কি বেড়াতে গেলে পদ্যে কত চিঠি লিখতেন। একবার বিধুমুখীর ভাই সতীশচন্দ্রকে ময়মনসিংহ থেকে ময়মনসিংহী ভাষায়- লিখেছিলেন

সৈত্যান্দা, হা হা হা,

কথাডা গুইন্যা যা, কৈলকাত্তা বৈস্যা খা দৈ ছানা ঘি পাঁঠা। ময়মনসিং ঘোড়াড্ডিম! দেখবার নাই, কিচ্ছু তাই, সার্ভেন্ট ইজ ইষ্ট পিড্ রাইন্ধ্যা থোয় যাইচ্ছা তাই।'

-সতীশচন্দ্র ময়মনসিংহের উপর হাড়ে চট্টা ছিলেন, সুতরাং রসটা জমেছিল ভালো। আরেকবার কোথায় নেমস্তন্ন খেয়ে ছেলেমেয়েদের লিখেছিলেন-

'মাগো আমার সুখলতা, টুনি, মণি, খুশি, তাতা, কাল আমি খেয়েছি শোনো কি ভয়ানক নেমন্তন্ন

জলে থাকে একটা জন্ত দেখতে ভয়ানক, কিন্তু মাছ নয়, কুমীর নয়, করাত আছে, ছুতার নয়, লম্বা-লম্বা দাড়ি রাখে, লাঠির আগায় চোখ থাকে, তার যে কতকগুলো পা চের লোক তা জানেই না। দুটো পা যে ছিল তার বাগ্ রে সে কি বলব আর! চিমটি কাটত তা দিয়ে যদি ছিড়ে নিত নাক অবধি।'

তার পাশেই অবিশ্যি কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না। জন্তুটার ছবিও আঁকা ছিল, কাজেই বুঝতে

এ-সব তো গেল হাসি-ঠাট্টার কথা, উপেন্দ্রকিশোরের ভারি ধার্মিক ও গম্ভীর একটা দিকও ছিল, গম্ভীর কিন্তু রুক্ষ বা কর্কশ নয়। এই দিকটা প্রকাশ পেত তাঁর সংগীত-সাধনায় খুব বেশি। ওস্তাদের কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীত শিখেছিলেন, তার চর্চাও রেখেছিলেন, গান শেখাতেন, নানারকম বাজনা বাজাতেন, সেতার, পাখোয়াজ, হার্মোনিয়ম, বাঁশি আর বিশেষ করে তাঁর প্রাণপ্রিয় বেহালা। বিখ্যাত সংগীত-যন্ত্র ব্যবসায়ী ডোয়াকিন কোম্পানির পত্রিকা সংগীত-শিক্ষার সম্পাদনের ভারও অনেকদিন তাঁর হাতে ছিল।

অনেকগুলি ধর্মসংগীত রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে একটি 'জাগো পুরবাসী' এখনো প্রতি বছর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে মাঘোৎ- সবের সময় সকালবেলায় গাওয়া হয়। এ-সব গানের যেমন মধুর ভাব তেমনি মিষ্টি ভাষা।

'জাগো পুরবাসী ভগবত-প্রেমপিয়াসি!

আজি এ শুভদিনে কিবা বহিছে করুণা রস-মধু ধারা।... শূন্য হাদয় লয়ে নিরাশার পথ চেয়ে, বরষ কাহার কার্টিয়াছে? এসো গো কাঙাল জন, আজি তব নিমন্ত্রণ, জগতের জননীর কাছে।'

এ-সব গানের মধ্যে ভারি সরল একটা বিশ্বাস প্রকাশ পেত, ভগবানের চরণে নিজেকে নিবেদন করে দিতে পারলেই আর কোনো ভয় নেই। তাঁর কাছে শুধু পুণ্যবানরাই ঠাঁই পাবে এমন কোনো কথা নেই, কে কোথায় পাপী তাপী দুঃখী অভাজন আছে, এসো, একবারটি এসে বসো, কোনো দুঃখ থাকবে না। এই সরল বিশ্বাস নিয়েই তিনি জীবন কাটিয়েছিলেন, তাঁর জীবনের আনন্দময় সৃষ্টিগুলিও ভগবানের মঙ্গল বিধানে তাঁর অগাধ বিশ্বাসেরই স্বীকৃতি।

তখন দেশে একটা জাতীয়তাবোধের বান ডেকেছে, রবীন্দ্রনাথ' ও অন্যান্যরা সুন্দর সুন্দর দেশপ্রেমের গান লিখছেন। কলকাতায় এক- বার দারুণ প্লেগ হল, সবাই মিলে মহা উৎসাহে সেবার কাজে লেগে গেলেন। দেশপ্রেম মানেই স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাত। ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেসের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতাদাবীর কাজ আগেই আরম্ভ হয়েছিল, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন তার এক মহা উৎসাহী পান্ডা। তরুণ রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষার দৈন্য ঘুচোতে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন, নাটোরে জাতীয় অধিবেশনে কাকেও ইংরেজিতে বস্তু তা দিতে দেওয়া হবে না, এই নিয়ে মহা আন্দোলন করেছিলেন। বাঙালী পোশাক, বাংলা কথা, বাংলা সংস্কৃতি এ-সব জিনিসের আদর করতে সারা দেশটাকে শেখাতে লাগলেন। এ-সমস্ত বিষয়েই ষে উপেন্দ্রকিশোরেরও সাগ্রহ সমর্থন থাকবে সে আর আশ্চর্য কি?

দেশের সংস্কৃতি মানেই দেশের গান, গল্প, শিল্পকর্ম। উপেন্দ্রকিশোর জানতেন রামায়ণ মহাভারত সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে নিজের দেশকে চিনতে কেউ আরম্ভও করতে পারে না। যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জোরে আমাদের দেশে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুবোছিলেন, তারই প্রভাবে তিনি দেশের পুরোনো সুন্দর সুন্দর কাহিনী উদ্ধার করতে লেগে গেলেন। একে একে 'ছেলেদের রামায়ণ', 'ছোটদের মহাভারত' এবং অনেকদিন পরে 'মহাভরেতের গল্প' বেরুল।

তফাতটা শুধু এই, সেকালের পুরোনো মনগড়া গল্প না হয়ে, উপেন্দ্র- কিশোরের কলমের জোরে সে-সব হয়ে দাঁড়াল জীবন্ত কাহিনী, অথচ মূল গল্প কোথাও এতটুকু পালটাবার কথা মনেও আনেন নি। এ-সব বইয়ের অর্ধেক আকর্ষণ ছিল তাদের অপূর্ব সব সাদা কালো ও রঙিন ছবি। কি রাক্ষুসে সব রাক্ষস, কি রাজকীয় রাজা, কি জোরালো সব বীর, কী করুণ দুঃখিনী সীতা। পড়তে পড়তে আর ছবি দেখতে দেখতে ছোট ছেলেমেয়েদের প্রাণটা পর্যন্ত যেন আকুল হয়ে উঠত। আর গল্প বলার সে কি আশ্চর্য ঢং! কোথাও একটা বাড়তি কথা নেই, রঙ চড়াবার এতটুকু চেষ্টা নেই, ন্যাকামির লেশমাত্র নেই, বুড়োমিও নেই, গুরুগিরি করবার কোনো প্রয়াস নেই, এমন নিখুঁত গল্প বলার -কায়দা কম দেখা যায়।

এ-সব গল্প পড়লে বোঝা যায় যে কোনো গল্পই একদিনে লেখা হয় না। কাগজ কলম নিয়ে হয়তো একদিনই বসা হল, কিন্তু তার পিছনে থাকে সারা জীবনের পর্যবেক্ষণ, মনের মধ্যে অনেকদিন ধরে তৈরি হওয়া।

তার পর আরেকটা কথাও ছিল! কি করলে বাজারে বই কাটকে ভালো, এ কথা মনেও স্থান পেত না, তাঁর একমাত্র চিন্তা ছিল, কিসে বই ভালো হবে, ছেলেমেয়েরা শিখবে কিন্তু আনন্দের মধ্যে দিয়ে শিখবে। মাস্টারমশাইগিরি করা চলবে না।

যত সম্ভব ভালো কাগজ কেনা হত, উৎকৃষ্ট রঙ কালি ব্যবহার, হত, কত ভালোবাসা কত নিষ্ঠার সঙ্গে ছবি আঁকা হত। তার পর বুক যদি ভালো না হত, ছাপা যদি মনের মতো না উঠত, তখুনি ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে করা হত। খরচের প্রশ্ন উঠতই না। বাস্তবিক লাভের কথা ভাবেনও নি কখনো, যেখানে অন্য লোকে হয়তো হাজার হাজার টাকা কামাচ্ছে, উপেন্দ্রকিশোর ভালো জিনিস তৈরি করেই সন্তুষ্ট থেকেছেন।

সে লেখার বেলাও যেমন, ছবির বেলাও তেমন। হাফটোন বুক তৈরির অমন যুগান্তকারী উন্নতি করে, তার ফল দান করে দিলেন পেনরোজ কোম্পানিকে অকাতরে। কিছু গোপন রাখলেন না। বিলেতে কতজনে লাখপতি হয়ে গেলেন, উপেন্দ্রকিশোরের সেদিকে ভ্রুক্ষেপও ছিল না। জিনিসটা তৈরি করেই খুশি, অন্যদের কাজে লাগছে বলেই কৃতার্থ হয়ে গেলেন।

এরকম মানুষ ব্যবসার জগতে বড় একটা দেখাই যায় না। শুধু বিলেতে কেন, কলকাতায়ও ইউ. রায় এন্ড সন্সের কাছে দীর্ঘকাল কাজ শিখে সব জেনে নিয়ে আরেকটা প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসা খুলেছে লোকে এমনও দেখা গিয়েছিল। উপেন্দ্রকিশোর তাতেও কাতর হয়ে পড়েন নি।

আসলে লোকনাথের নাতির কাছে টাকার কোনো মূল্য ছিল না। জমিদারীর উত্তরাধিকারী তবু বিলাস করেন নি কখনো, কিন্তু গবেষণার জন্য, সরঞ্জামের জন্যে যখনি টাকা দরকার হয়েছে, জমিদারী থেকে টাকা এসে গেছে। সহজে না এলে কিছু জমি বন্ধক রেখেও টাকার জোগাড় হয়েছে, এর কি ফল হতে পারে উপেন্দ্রকিশোর সে বিষয়ে একবারও চিন্তা করেন নি।

দশম অধ্যায়

উপেন্দ্রকিশোরের আরেকখানি বই আছে তার নাম টুনটুনির বই। বইয়ের প্রথম পাতায় তারিখ দেওয়া আছে ১৩১৭, গ্রন্থকার নিবেদন করছেন-

'সন্ধ্যার সময় শিশুরা যখন আহার না করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িতে চায়, তখন পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলের স্নেহরূপিনী মহিলাগণ এই গল্পগুলি বলিয়া তাহাদের জাগাইয়া রাখেন। এই গল্পের স্বাদ শিশুরা বড় হইয়াও ভুলিতে পারে না। আশা করি আমার সুকুমার পাঠক- পাঠিকাদেরও এই গল্পগুলি ভালো লাগিবে।'

সেই তাঁদের আমকাঁঠালের বনে ভরা, বাঁশ বাগানের ছায়া ফেলা দেশের জল মাটি হাওয়ায় জন্ম এই-সব গল্পের। এই গল্প শুনে গুনে উপেন্দ্রকিশোরের পিতৃপুরুষরা রাতে ঘুমোতে যেতেন, এ-সব সাধারণ গল্প সয়, এমন বই বাংলা ভাষায় আর দুটি নেই।

প্রথম গল্প হল, 'টুনটুনি আর বিড়ালের কথা'। টুনটুনি একটা ছোট পাখি, এত ছোট যে হাতের মুঠোর মধ্যে স্বচ্ছন্দে ধরে রাখা যায়। গল্প শুরু হচ্ছে-'গৃহস্থদের ঘরের পিছনে বেগুন গাছ আছে। সেই বেগুন

গাছের পাতা ঠোঁট দিয়ে সেলাই করে, টুনটুনি পাখিটি তার বাসা বেঁধেছে। 'বাসার ভিতরে তিনটি ছোট্ট-ছোট্ট ছানা হয়েছে। খুব ছোট্ট ছানা, ভায়া উড়তে পারে না। খালি হাঁ করে আর চিচি করে।

'গৃহস্থদের বিড়ালটা ভারি দুষ্টু। সে খালি ভাবে টুনটুনির ছানা খাব।

একদিন সে বেগুন গাছের তলায় এসে বললে, কি করছিস লা টুনটুনি? টুনটুনি তার মাথা হেঁট করে বেগুন গাছের ডালে ঠেকিয়ে বললে-

'প্রণাম হই মহারানী'।

'তাতে বিড়ালী খুশি হয়ে চলে গেল।'

এইভাবে তো গল্প আরম্ভ হল, পাঠকের অমনি ভাবনা ছানাগুলোর শেষ অবধি কি হয়। ভাবনার অবিশ্যি কোনো কারণ নেই যেহেতু ঐরকম ধোসামুদি করে বেড়ালকে ঠেকিয়ে রেখে, শেষে যখন বাচ্চারা উড়তে শিখল, তাদের তালগাছের ডালে নিরাপদে বসতে বলে, যেই-না

বেড়াল এসে বলেছে- 'কি করছিস্ লা টুনটুনি ?'

অমনি পা উঠিয়ে লাথি দেখিয়ে টুনটুনি পাখি বললে 'দূর হ', লক্ষ্মী- ছাড়ি বিড়ালনী।'

বলেই সে ফুড়ুক করে উড়ে পালাল! টুনটুনির বইয়ে এইরকম সাতশটি গল্প আছে। গদ্যের চেয়ে পদ্য কিন্তু মনকে নাড়া দেয় বেশি। 'ছেলেদের রামায়ণ' লিখে উপেন্দ্রকিশোরের মন ওঠে নি, তাই 'ছোট্ট রামায়ণ' লেখা হল। বই তো নয়, যেন একটি নিখুঁত নিটোল গজমতি। রামায়ণের গল্প ছোটদের জন্যে আগাগোড়া কবিতায় লেখা। বই যে কি মিষ্টি হতে পারে জানতে হলে এই বই পড়তে হয়। ছোট্ট ভূমিকাটিও তেমনি- .

'বাল্মীকির তপোবন তমসার তীরে ছায়া তার মধুময় বায় বহে ধীরে, সুখে পাখি গায় গান, ফোটে কত ফুল, কিবা জল নিরমল, চলে কুলকুল। মুনির কুটিরখানি গাছের তলায়, চঞ্চল হরিণ খেলে তার আঙিনায় রামায়ণ লিখিলেন সেথায় বসিয়া, সে বড় সুন্দর কথা শুন মন দিয়া।'

তার পরে আর কোনো কথা নয়, আদিকান্ড শুরু হয়ে গেল-

'সরঘু নদীর তীরে অযোধ্যা নগর, দেবতার পুরী হেন পরম সুন্দর। সোনামণিমুকুতায় করে ঝলমল্, ছায়া লয়ে খেলে তার সরর জল। বড় ভালো দশরথ সে দেশের রাজা, দুঃখীজনে দেন সুখ, শর্তে দেন সাজা।...

অমনি সেই বড় প্রিয় বড় চেনা গল্প নতুন রূপ নিয়ে যেন নদীর মতো বয়ে চলল। সে কখনো পুরোনো হয় না, আজও যে শোনে তার চোখ জলে ভরে ওঠে, মন রসে ডুবে যায়। উপেন্দ্রকিশোর জানতেন এই-সব গল্পের সঙ্গে আমাদের দেশের শ্রেস্ত চিন্তার ধারা মিশে আছে। ধর্ম আর সমাজ যা কিছু শিখতে পারে, সবই এই গল্পের মধ্যে পাওয়া যায়। এদের যদি জীবনের সঙ্গী করে নেওয়া যায়, আর কখনো একলা পড়বার ভয় থাকে না।

সেকালে সাধারণত ছেলেমেয়েরা দুরকম বই পড়ত, এক হল শিখবার জন্য পড়া, সে-সব বইয়ে অনেক সময়ই কোনো রস থাকত না, গড়তে ভালো লাগত না, নেহাত শিখতেই হবে বলে পড়া। আরেক রকম বই ছিল শুধু আনন্দের জন্য পড়া, এই বইয়ের সংখ্যা বড় কম ছিল। উপেন্দ্রকিশোর ভাবতেন দুটো আলাদা হবে কেন? নিজে যখনই যা শেখাতেন, তাকে এমনি একটা আনন্দের ব্যাপার করে তুলতেন, যে শিক্ষাটা হত নিজেরই অজান্তে, আর কখনো ভোলাও যেত না।

অগাধ ধৈর্যও ছিল। প্রদর্শনীতে কি বাইরে কোথাও বেড়াতে গেলে ছেলেমেয়েরা তাঁকে যতই প্রশ্ন করুক, সব প্রশ্নের চমৎকার করে উত্তর দিতেন। দেখতে দেখতে শ্রোতার ভিড় বেড়ে যেত, মেলা বাইরের অচেনা লোকও জুটে যেত।

গল্প করে আকাশের গ্রহ নক্ষত্র চেনাতেন, তাদের সম্বন্ধে, আলো বাতাস মহাশূন্য সম্বন্ধে কত কথাই যে বলতেন তার হিসাব নেই। তার নিজের একটা ভালো দুরবীন ছিল, তার মধ্যে দিয়ে চাঁদের পাহাড় গুহা- গহ্বর ছেলেমেয়েদের দেখাতেন। শনির চার দিকে কেমন বালার মতো আলোর চক্র আছে, তাই দেখাতেন। এমনি করে আরেকখানি বইয়ের মালমশলা জমে গেল, 'আকাশের কথা' নিয়ে আরেকটি বই লেখা হল। তাতেও কতই-না ছবি।

উপেন্দ্রকিশোর যে শুধু বই লিখে নিজে ছেপে বের করতেন তা নয়, নানান পত্রিকাতেও যে কত বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতেন তার ঠিক নেই। বিলেতের বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় ফোটোগ্রাফি, ছাপার কাজ ও নানান বৈজ্ঞানিক বিষয়ে তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখতেন। আমাদের দেশেও ততদিনে অনেক কাগজ বেরিয়েছে, তাতে নানান বিষয়ে আলোচনা করতেন, এখনো সেগুলি পড়লে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও চিন্তার মৌলিকতা দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না।

একবার সংগীত ও চিত্রবিদ্যা সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর প্রবন্ধ লিখে- ছিলেন, তার মধ্যে গান বাজনা আর ছবি আঁকার যে কত সাদৃশ্য তা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। অসাধারণ বৃদ্ধি না থাকলে এভাবে কেউ চিন্তাও করতে পারে না। উপেন্দ্রকিশোর লিখেছিলেন সংগীত ও চিরবিদ্যা প্রসঙ্গে '-দুই বিষয়ের দুইটি মূল-শব্দ ও বর্ণ (আলোক), তরঙ্গের রাজ্যে ইহারা প্রতিবেশী। এই তরঙ্গমূলকত্বই ইহাদের ঘনিষ্ঠতার কারণ বলিয়া বোধ হয়। সাত সুর, সাত রঙ। লোহিতাদি সাতটি রঙ, ইহারা ক্রমন্বয়ে চিত্রবিদ্যার সারেগামার স্থানীয়...' ষাট সত্তর বছর আগেও যে একজন বাঙালী এইভাবে চিন্তা করতে পেরেছিলেন এই বড় বিস্ময়।

এক দিকে এই-সব জ্ঞানগর্ভ রচনা, আবার অন্য দিকে ছেলে- মেয়েদের স্কুলে উৎসব হবে, তার জন্যেও মজার মজার মজার নাটিকা লেখা চাই! 'বেচারাম ও কেনারাম', 'গুদী গাইন ও বাঘা বাইন' এও মে এই একই মানুষের রচনা ভাবলে অবাক হতে হয়।

এইসঙ্গে মনে হয় এইরকম মানুষটিকে যারা বাবা কিম্বা অভি- ভাবক রূপে পেয়েছিল, তারা কিরকম লোক ছিল। শোনা যায় স্পর্শ- মণির ছোঁয়া যাতে লাগে সেই নাকি সোনা হয়ে যায়। মানুষের জীবনেও এ কথাটা সব সময় না হলেও অনেক সময়ই খাটে, যদি সেই স্পর্শমণিটি তেমন তেমন জোরালো হয়।

উপেন্দ্রকিশোরের ছেলেমেয়েরা কেউই সাধারণ মানুষের মতো হন নি। কম বেশি প্রত্যেকের মধ্যে একটা-না-একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যেত, যার মূলে তাঁদের অসাধারণ বাবার প্রভাব ছিল বলে মনে হয়।

প্রথম সন্তান সুখলতা যেমন সুন্দর ছবি আঁকেন তেমনি সুন্দর ছোটদের জন্যে গল্প ও কবিতা লেখেন। এ গুণগুলি তাঁর মধ্যে খুব অল্প বয়সেই প্রকাশ পায় আর আজ তাঁর পঁচাত্তরের উপরে বয়স, এখনো তার চর্চা রাখেন। আর মনটা তাঁর স্নেহ ভালোবাসায় তরা।

তার পর ছিলেন সুকুমার। আট বছর বয়সে তাঁর 'নদী' কবিতা প্রকাশিত হয়। খুব ছোটবেলা থেকে মজার মজার ছবি এঁকে ভাই- বোনদের হাসিয়ে মারতেন। কৌতুক করবার যেমন অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, তেমনি বাপের মতো একটা গভীর গম্ভীর দিকও ছিল, ব্রাহ্মসমাজের সুবকেরা তাঁকে নেতার মতো শ্রদ্ধা করত, ব্রহ্মসংগীতে তাঁর লেখা অপূর্ব সব গান আছে। কাউকে আঘাত না দিয়ে মানুষের অহঙ্কার দুর্বলতা সম্বন্ধে এমন অনাবিঙ্গ হাসির খোরাক জোগাতে মানুষের ইতিহাসে খুৰ কম লোকই পেরেছে।

উপেন্দ্রকিশোর নিশ্চয়ই ছেলের গুণ দেখে মুখে কিছু না বললেও মনে মনে আশ্বস্ত হতেন, এই ভেবে যে তাঁর আরধ কাজগুলো যোগ্য লোকের হাতেই পড়বে।

সুকুমারের পরে পুণ্যলতা, তিনিও কিছু কম গুণী নন। তার পরে সুবিনয়, বাপের বৈজ্ঞানিক রচনার অনুকরণে কত রচনা লিখে, কত হাসির গল্প লিখে, মজাদার খেলা ও ধাঁধার কথা বলে কত ছোট ছেলেকে যে আনন্দ দিতেন তার ঠিক নেই।

তার ছোট সুবিমলও ছোটদের অন্তরঙ্গ বন্ধু, কথায় গল্পে অদ্বিতীয়, অথচ তাঁরও একটা ধীর গম্ভীর মমতাময় দিকও যে আছে, যেই কাছে এসেছে সে-ই অনুভব করেছে।

ছোট মেয়ে শান্তিলতা যৌবন না পেরোতেই পরলোকে গিয়ে ছিলেন, তাঁরও লিখবার প্রতিভা ছিল কম নয়। অনেকদিন আগে 'সন্দেশ' পত্রিকার পাতায় তাঁর এমন একটি কবিতা বেরিয়েছিল, যা একবার পড়লে আর ভোলা যায় না। কবিতার আরম্ভটি হচ্ছে-"ওগো রাঁধুনী, শোনো গো শোনো, রান্না বলে দি শোনো'-তার পর রাঁধুনীকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রান্না বাতলানো হল। কিন্তু দশ বারো জন অতিথি খেতে বসজে তাঁদের সামনে রাঁধুনী যে রান্না এনে হাজির করল সে আর কহতব্য নয় ।

সুরমা মেয়েটির এদের মতো লিখবার কিম্বা আঁকবার প্রতিভা ছিল না। উপেন্দ্রকিশোরের যে আরেকটি গুণ ছিল যার জন্যে তিনি যখন যা করেছেন সবই হয়ে উঠেছিল অনন্যসাধারণ, সে হচ্ছে তাঁর মানবতায় গুণ, সুরমা তার প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারেন নি। যতদিন বেঁচেছিলেন একটি মিথ্যা কথা বলেন নি, এতটুকু স্বার্থপরতা করেন নি, কখনো ধৈর্য হারান নি, কোনো কঠোর কথা কখনো মুখে আনেন নি। আর বিধুমুখীর রুগ্ন তাই সতীশচন্দ্র ভারি মজার কবিতা লিখতেন আর ছোট ছেলেমেয়েরা তাঁর রুগ্ন চেহারা দেখে একটু ভয় পেলেও, তিনি তাদের সমানে স্নেহ করেই গিয়েছেন।

১৯০৫ সালে নিজের ছোট ভাই প্রমদারঞ্জনের সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোর সুরমার বিয়ে দিলেন। তার পরে সুখলতার বিয়ে হল কৃতী ডাক্তার জয়ন্ত রাও-এর সঙ্গে, পুণ্যলতার বিয়ে হল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অরুণনাঙ্গ চক্রবর্তীর সঙ্গে। সুকুমার বি, এস্-সি পাশ করে ১৯১১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি নিয়ে বিলেত গেলেন ফোটোগ্রাফি ও প্রিন্টিং সম্বন্ধে আরো শিখতে।

একাদশ অধ্যায়

এমনি করে একের পর এক বছর গুলি কাটতে লাগল। সব এক- ভাবে নয়, তার মধ্যে মহামারী, ভূমিকম্প, দেশ-বিভাগ, সন্ত্রাসবাদীদের আন্দোলন সব-কিছুরও স্থান ছিল। উপেন্দ্রকিশোরের আরেকটি যে কাজ বাকি ছিল, যার স্বপ্ন বহু বছর ধরে দেখেছেন, এবার সে কাজে হাত দিলেন। এখন তাঁর বয়স হয়েছে প্রায় পঞ্চাশ, নাতি-নাতনিও হয়েছে গুটি দুই তিন।

কাজটি হল ছোটদের জন্যে ভালো মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা। পত্রিকার নাম হল 'সন্দেশ'।

১৯১৩ সালে একদিন সন্ধেবেলায় 'সন্দেশ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি হাতে করে উপেন্দ্রকিশোর ২২ নম্বর সৃক্রিয়া স্ট্রীটের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এসে বসবার ঘরের দরজার কাছে হাসিমুখে দাঁড়ালেন। অমনি ঘরময় একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। সেই সময় সেই ঘরে যে কজন মানুষের উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল তারা কেউই বোধ হয় জীবনে কখনো সে সন্ধ্যার কথা ভুলতে পারবে না।

'সন্দেশে'র প্রকাশন শিশুসাহিত্যের জগতে একটা নতুন দিনের উদ্বোধন করে দিয়েছিল। হঠাৎ যেন একদিনের মধ্যে বাংলার শিশু- সাহিত্যের সমস্ত দৈন্য ঘুচে গিয়ে সে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠল। বাস্তবিক ঐ প্রথম সংখ্যার 'সন্দেশ'খানি পৃথিবীর যে-কোনো দেশের শ্রেষ্ঠ শিশু মাসিক পত্রিকার পাশে আসন পাবার যোগ্য। যেমন তার পাঠ্যবস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈচিত্র্য তেমনি তার ছবি, কাগজ, ছাপা ও মলাট। তার পরে আরো পঞ্চাশটি বছর কেটে গেছে, বাংলাদেশে আর কোনো ছোটদের পল্লিকা অমন মনোহর রূপ নিয়ে দেখা দিল না। নামকরণটি কি চমৎ- কার, সন্দেশ মানে খবর, সন্দেশ মানে মিষ্টিও, হাজার রকম যার রূপ ও স্বাদ।

তার দুটি কারণ ছিল। প্রথম হল সে সময় বাংলাদেশে যে-সব প্রতিভাবান লেখক-লেখিকারা ছোটদের জন্য একটুও চিন্তা করতেন, তাঁরা কেউই দেশের ছেলেমেয়েদের সেবা করবার এই সুবর্ণ সুযোগটি ছাড়লেন না। দেখতে দেখতে 'সন্দেশে'র সম্পাদককে ঘিরে দাঁড়ালেন এমন একদল গুণী, যাঁরা নানান দিক থেকে বাণীর দরবারে উঁচু আসন দাবি করতে পারেন। 'সন্দেশে'র কাছে সবাই সমান। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আচার্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, বিজয়য়ত্ব মজুমদার, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, প্রিয়ম্বদা দেবী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ সরকার, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি।

তা ছাড়া আত্মীয়স্বজনরা তো ছিলেনই। কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাইরা যোগেন্দ্রনাথ বসু ও নরেন্দ্রনাথ বসু তাঁর ছেলেমেয়েরা, উপেন্দ্র- কিশোরের ভাইরা, ছেলেমেয়েরা বন্ধুবান্ধবরা যে যেখানে ছিলেন সবাই একেবারে যেন সন্দেশ কার্যালয়ে ভেঙে পড়লেন। চাঁদের হাট বসে গেল! তখনকার দিনে ছোটদের জন্যে লেখা বই কিম্বা পত্রিকা নিয়ে রেষারেষি দলাদলির কথা কেউ ভাবতেও পারত না। বিজ্ঞাপন বেরুত মাঝে মাঝে, তাতেও কত সরসতা। 'প্রবাসী'তে একবার বিজ্ঞাপন বেরুল কবিতাতে!

টাকাপয়সার জন্যে কেউ চিন্তাও করেন না, ছোটদের জন্যে কাগজ, তার থেকে আবার লাভ করা কি! লেখকেরা লেখা দিতেন বিনা মূল্যে। সম্পাদকমশাই মাসকাবারে হিসাব মেলাবার সময় প্রসন্নচিত্তে ট্যাক থেকে অনেকগুলো টাকা গচ্চা দিতেন। এমন ভালো কাজে টাকা খরচ করতে পারাটাও যেন মস্ত সৌভাগ্য।